肺吸虫症| Paragonimiasis

感染経路と予防

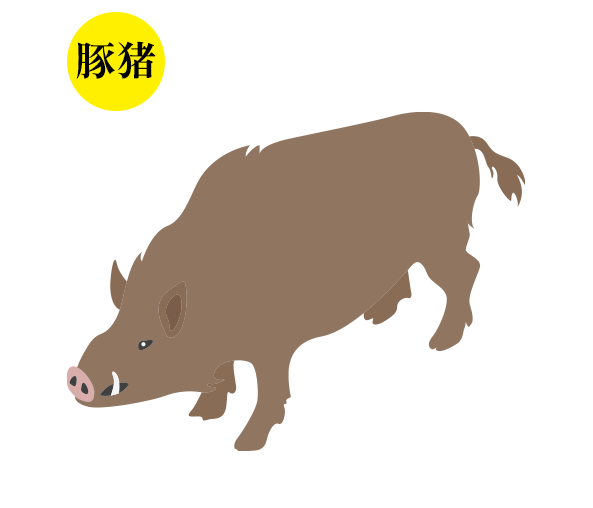

日本における肺吸虫の感染源は、モクズガニ、またはサワガニあるいはそれらを食べたイノシシの肉が多いが、近年シカ肉が感染源として注目されている。

草食動物であるシカが肺吸虫に感染しイノシシ同様に筋肉に肺吸虫の幼虫を蓄積するのかについて、調査したところ、96頭分のうち1検体から肺吸虫が見つかったとの報告がある。予防のためには生食を避け、63℃以上で加熱してから摂取する。

病態

経口摂取すると、肺吸虫は小腸から腹腔内に移動し、腹腔内から腹部の筋肉に移動し発育し、再度腹腔に移動し、横隔膜を通り肺に至り成熟する。

肺が最終寄生部位であり肺に至ると、咳・痰、血痰、胸背部痛などの症状の原因となる。

また、小腸から肺に行く過程で、肺以外に迷入し、様々な臓器で炎症を起こすことがある。脳に迷入した場合は頭痛、嘔吐、けいれん、麻痺など脳腫瘍に似た症状を呈する。

診断・治療

胸部症状と末梢血好酸球増加があり、胸部画像所見と血清抗体検査で診断がつく症例がほとんどである。

確定診断は本来虫卵または虫体の証明である。胸水、喀痰、気管支肺胞洗浄液の虫卵を検出する。喀出された虫卵が嚥下されるため、便からも虫卵が検出される皮下腫瘤からは虫体が摘出されることがある。

治療はプラジカンテルという抗寄生虫薬を3日間内服する。

出典

・寄生虫症薬物治療の手引き2020 (改訂第 10.2 版) 熱帯病治療薬研究班 ・Yoshida A et al. Paragonimus and paragonimiasis in Asia: An update. Acta Trop. 2019 Nov;199:105074. ・国立感染症研究所IASR Vol. 37 p. 36: 2016年2月号https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ha/paragonimiasis/2372-idsc/iasr-in/6268-kj4324.html (アクセス2023-5-10) ・CDC Parasites Paragonimiasis https://www.cdc.gov/parasites/paragonimus/index.html(アクセス2023-5-10)このサイトの執筆者一覧

植田 秀樹,大川 直紀,大塚 喜人,窪田 佳史,倉澤 勘太,津山 頌章,中尾 仁彦,藤井 元輝,松田 直也