MENU

祝:日本内分泌学会 創設100周年

わたしたち一人ひとりにとっての輝く未来のために

- JES We Can幹事会

- JES We Can支部代表

- ダイバーシティとJES We Can サポーター

- JES We Can歴代委員長・副委員長、支部代表からの応援メッセージ

- 日本内分泌学会 中堅若手の会(YEC)

JES We Can幹事会

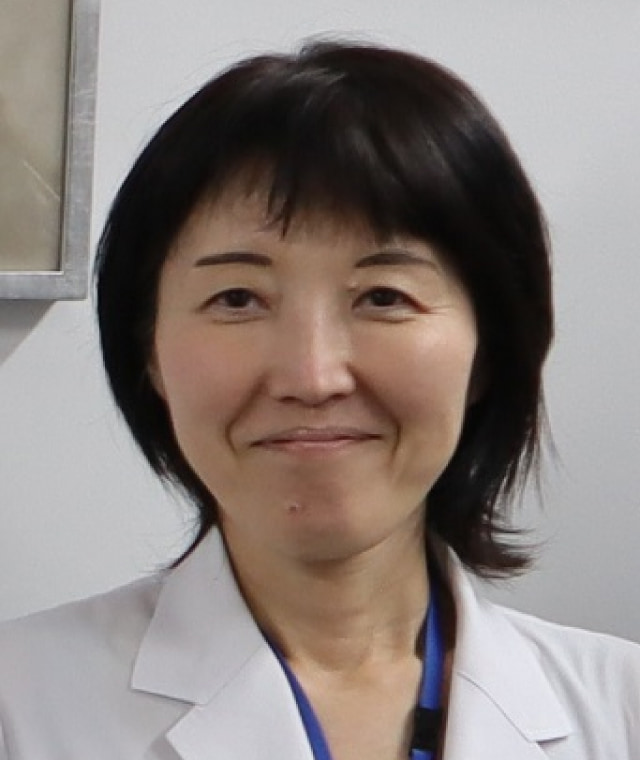

浅原 哲子

独立行政法人国立病院機構 京都医療センター

臨床研究センター 内分泌代謝高血圧研究部

Read More

日本内分泌学会 100周年記念事業 JES We Canエッセイ

浅原 哲子

JES We Can委員長

独立行政法人国立病院機構 京都医療センター臨床研究センター 内分泌代謝高血圧研究部

私は、1994年、内分泌代謝・糖尿病・肥満の基礎研究をしていた大学院生時に日本内分泌学会に入会、2009年、京都医療センター臨床研究センター長の島津章先生のお誘いで、当時、初代委員長の高野加寿恵先生が牽引されている男女共同参画推進委員会(JES We Can)に参画させて頂きました。歴代の委員長である肥塚直美先生、鈴木眞理先生、山本眞由美先生によるJES We Can推進活動のもと、主に近畿支部で活動を行って参りました。参画14年目の2023年に、有馬寛代表理事より、JES We Can委員長のご指名を頂きました。その重責を担えるか大変心配ではありましたが、浅学菲才な私でも何かしらお役に立てるものがあるのではないかと考えお引き受けすることにいたしました。期せずしてその2年後に日本内分泌学会が100周年を迎えるというタイミングでありました。そこで、100周年記念事業の一環として、JES We Canメンバーの諸先生方(ベテランから若手中堅の先生まで)のお力添えのもと100周年記念のエッセイを寄稿する企画を立ち上げることにしました。

この度、日本内分泌学会に入会して30年来の研鑽を積ませて頂いた自身のキャリアパスを振り返るにあたり、やはり、これまでの道のりにおいては、『セレンディピティの連続』であったと感じております。

■迷いに迷った研修医時代~内分泌代謝学の恩師と研究テーマとの出会い~

医師になって早30年。曲がりなりにも内分泌代謝・糖尿病診療と研究を進めてこられたのは、数多くの素晴らしい先生方と興味深い研究テーマに出会うことができたからに他なりません。実は、九州大学医学部卒業前、私は内科に進むか、外科に進むかさえも迷っており、最初から内分泌代謝学の研究をしたい等の明確なVisionがあったわけではありませんでした。たまたま、国立京都病院にてレジデントとして研修していた際、ある納涼会で、糖尿病研究を主導されていた葛谷英嗣院長と隣になり、「将来どうしていくのか」と尋ねられ、思いつくままに「肝臓か糖尿病の研究をしたいかもしれません」と申したのが、京都大学大学院内分泌代謝内科に進学するきっかけとなりました。

進学後、中尾一和教授(京都大学名誉教授)のご指導の下、小川佳宏先生(現・九州大学教授・日本内分泌学会100周年記念事業実行委員長)が若干32歳で立ち上げられた分子代謝医学研究室にて、糖尿病と肥満に関する基礎研究を開始しました。ちょうど、1994年末にレプチンの発見がNature誌に報告され、私も“レプチンの中枢作用の解明”という命題を頂き、共同研究として塩野義製薬・油日ラボ(滋賀県甲賀市)の勝浦五郎先生にご指南を賜ることになりました。京都大学から油日ラボまで、信楽の山を超える片道1時間半の道のりでしたが、研究の御指導を賜りに、週3回通いました。約3年間、VMH破壊ラットなど肥満モデル動物を作製するなど、レプチンの視床下部を介した中枢性食欲・エネルギー代謝調節作用を研究しました。特に、メラノコルチン4受容体(MC4R)拮抗薬・SHU9119をレプチンと同時投与した際に、レプチンの食欲抑制作用が完全に消失すること(レプチン投与ラットでは一晩で約30g痩せるのに対し、拮抗薬同時投与ラットでは全く痩せていなかったこと)を認めた時には、深い感銘を受けました。“レプチン作用の下流に視床下部メラノコルチン系(MC4R)が存在する!”と大発見を喜んでいた矢先、同研究は1ヶ月の差で米国の研究者よりNature誌に報告されてしまい、悔しい思いをしたことは懐かしい思い出であります。同時に、多くの文献を読み、アイデアを発案して、実証することの高揚感を覚えました。研究室では、益崎裕章先生(現・琉球大学教授)など素晴らしい諸先輩方のお姿を拝見しながら、研究立案からプレゼン方法を学び取り、基礎研究の重要性とその醍醐味を存分に味わわせて頂きました(写真①)。今でも、勝浦先生には鹿児島大学特任准教授退官後、現在当研究部の客員室長として、肥満研究(視床下部―報酬系による摂食調節とうつ)の研究の御指南を戴けていることに、セレンディピティと感謝を感じております。

大学院卒業後、大学院時代に学んだ、脂肪細胞から分泌されるアディポサイトカインが本当に、実臨床・ヒトでも肥満病態を反映して変化するのかということに興味を持っていました。そこで、時を同じくしてインスリン抵抗性改善薬(TZD)が上市され、またその当時赴任していた大阪府済生会野江病院に動脈硬化測定機器(PWV)も導入された事もあり、糖尿病診療に従事する傍ら、TZDの抗炎症・抗動脈硬化作用の臨床研究を行いました。そこで、TZDによるアディポネクチン上昇、炎症指標・高感度CRPとPWVの改善作用を認め、何とかDiabetes Care誌にアクセプトされました。これが私の最初の臨床研究論文第1号となり、臨床研究を始めるきっかけとなりました。

写真① 京都大学大学院の研究室にて

左から、加隈哲也先生(大分大学教授)、小川佳宏先生(九州大学教授)、浅原、中所英樹先生(ちゅうしょクリニック院長)、海老原健先生(自治医科大学准教授)、益崎裕章先生(琉球大学教授)

■研究部運営の難しさと共同研究推進

大学院卒業後は海外留学するか大変迷っていたところ、2003年、京都医療センターに臨床研究センターが発足し、糖尿病研究部室長に就任させて頂きました。2016年より内分泌代謝高血圧研究部長として、糖尿病・肥満症・内分泌代謝に関する臨床・基礎研究、具体的には国立病院機構(NHO)多施設共同研究、AMED研究等の共同研究などを推進して参りました。私は、自由に診療・研究をさせて頂ける環境に感謝しながら、国内外の先生方と積極的に交流して参りました(写真②)。2011年、初めて日本肥満学会学術奨励賞という大きな賞を頂いた当日の学会懇親会において、たまたま野田光彦先生(現・国立国際福祉大学市川病院教授)と隣り合わせになりました。以来、同先生からはAMED研究を通じて臨床研究提案から推進に至るまで、貴重なご指導を賜っております。また、日本内分泌学会の内分泌代謝学サマーセミナーでは景勝地で2泊3日、多くの内分泌代謝の先生方と寝食を共にして交流できたことは私の財産になっています(写真③)。JES We Can副委員長の槙田紀子先生との出会いもその一つです。この様に、私はこれまで学会・研究会等での出会い・名刺交換などのチャンスを生かして、久山町共同研究や他の大学やナショナルセンターとの共同研究などを推進して参りました。

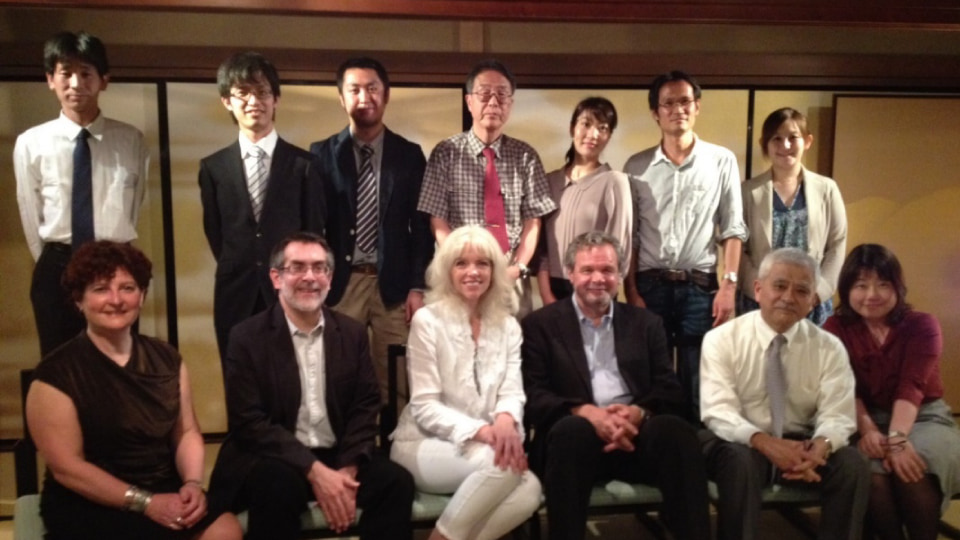

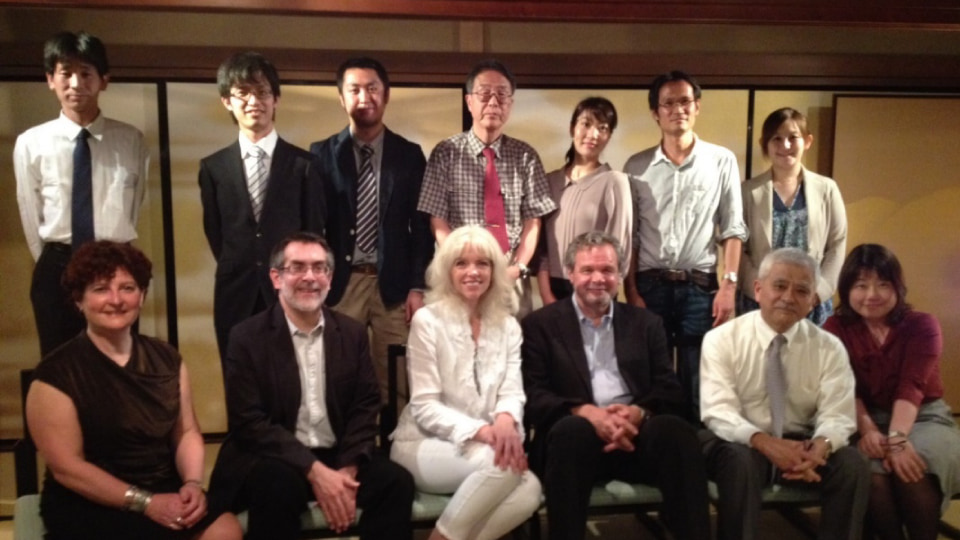

写真② ジョスリン糖尿病センターの先生方と京都医療センター元院長・葛谷英嗣先生、糖尿病センター元診療科長・山田和範先生、糖尿病センター医師メンバーとの夕食会(京都 高台寺)

写真③ 第32回内分泌代謝学サマーセミナー 懇親会(富士レークホテル・河口湖)

左から児島将康先生(現・久留米大学名誉教授)、浅原、寒川賢治先生(元国立循環器病研究センター研究所所長)、橋本貢士先生(現・獨協医科大学埼玉医療センター教授)、西尾美和子先生(現・東京医科歯科大学准教授)

診療につきましても、2001年より肥満・メタボ専門外来を開設させて頂き、約20年間、素晴らしいスタッフの皆様と、様々な治療プログラムをチーム医療にて展開することができました(写真④)。チームの管理栄養士さんと共同開発したメタボ対策レシピ本(2014年・2016年発刊)や研究員と作製したダイエットノート(食事記録・体重グラフ)は今でも肥満専門外来や院内外のプロジェクト、メディアなどで活用されており、感慨深いです。

写真④ 京都医療センター糖尿病センター 肥満メタボ専門外来チーム

研究部運営に関しては、研究費獲得、人材獲得・育成から研究推進に至るまで困難の連続でした。しかし、これまで何とかやってこられたのは、院内の歴代院長、臨床研究センターの歴代センター長、20年来御指導頂いている展開医療研究部・長谷川浩二部長はじめ臨床研究センターの先生方、糖尿病センター・内分泌代謝内科のエキスパートの先生方はもちろんのこと、NHO関連施設並びに共同研究者の先生方、歴代の研究員の皆様との幸運な出会いがあったからに他なりません(写真⑤)。また、国立病院機構では多施設共同研究を推進するという命題があり、肥満症・糖尿病多施設共同研究を推進する上で、目標登録症例数の達成を目指す際にも、多数のNHO関連病院の先生方、特に、JES We Canメンバーである的場ゆか先生(小倉医療センター)、吉田守美子先生(四国こどもとおとなの医療センター)、櫻井華奈子先生(仙台医療センター)に多大な御協力を頂き、ここでもJES We Canの連携力に感謝の日々であります(写真⑥)。

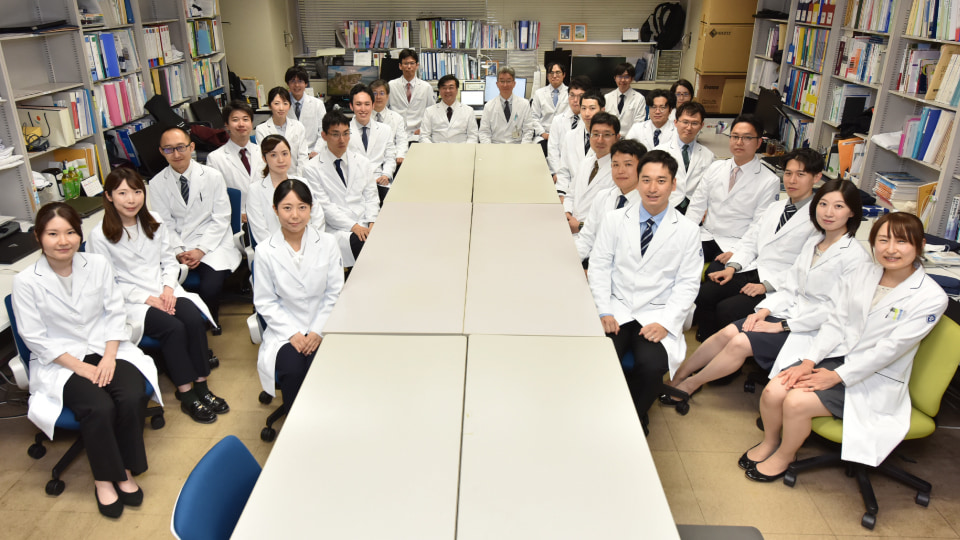

写真⑤ 京都医療センター臨床研究センター内分泌代謝高血圧研究部メンバー

写真⑥ 国立病院機構(NHO)肥満症・糖尿病多施設共同ネットワーク研究(JOMS/JDOS3)

班会議(於:京都医療センター 大会議室)

■女性医師・研究者としての歩み~仕事と家庭の両立~

男女共同参画推進活動に携わって感じるのは、やはり、女性にとって仕事と家庭の両立が難しいということです。かくいう私自身、妊娠・出産・育児 を経験し、さらに介護も重なり、その難しさを体感しております。多くの女性の先生方が仕事と家庭・育児を両立してこられていることに改めて感銘を受けている次第です。

自身の経験からも、今後、全ての先生方が各ライフステージにおいて安定的・継続的に活躍でき、診療や研究の醍醐味そして奥深さが実感できるよう、JES We Canとしても男女共同参画の推進とその環境の整備に全力で尽くして参ります。

■一期一会:多くの先生方との出会いとセレンディピティ~次の100年に向けて~

日本内分泌学会100周年という節目に、多くの先生方と活動できるセレンディピティ―に感謝しつつ、次の100年、真のダイバーシティー・男女共同参画の具現化に向け、JES We Can先生方はもちろん、多くの内分泌学会の諸先生方のご教示ご協力のもと、全身全霊をささげて取り組む所存でございます。

皆様、今後とも御指導・御協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

槙田 紀子

東京大学大学院医学系研究科

内分泌病態学

Read More

素直にがんばれる社会実現に向けて

槙田 紀子

東京大学大学院医学系研究科 内分泌病態学

私がJES We Canの活動に携わらせていただくようになったのは、ほんの数年前、関東甲信越支部JWC代表でおられた片井みゆき先生にJWC関東甲信越支部協力委員としてお声がけいただいたことがきっかけです。そんな自分を反省するとともに、これからがんばろう、という思いを強くしています。そして、2年後に内分泌学会が100周年を迎えます。ダイバーシティの観点からさまざまな企画を考える中、いろんなことに気づき、考えさせられています。これまでのキャリアパスを振り返りながら今の私の思いを記してみたいと思います。

●がんばらないと認められない時代

最も大きな気づきは、私が若かりし頃は女性支援、若者支援という概念すらなかった時代だったということ。そんな中、私を動かし続けてきたのは「同じだけがんばっていたのでは無理。認めてもらうにはもっともっとがんばらなくては」という思いでした。研修医時代、女性ということだけで信頼するに値しないという患者さんの無言の態度、担当医交替まではいかないまでもその勢いを感じたことも何度かありました。だから、同僚(ほとんど男性でした)よりもがんばったという自負があります。学べば学ぶほど力がついて仕事が楽しくなり、でも夜になると家に帰るエネルギーが切れてしまい病院のソファーで朝を迎える、という日々でした。そんな私を、病院のお掃除をしてくださるおばさまたちが心配して起こしてくださり、患者さん用の朝ごはん(朝止し忘れられたもの)をおしゃべりしながらいただくのがエネルギーの源でした。病院の地下の大浴場(その後壊されました)にこっそり入るのも楽しみでした。こうした大変だけど楽しい研修時代を経て、「全身を診る」ことをモットーとする第4内科に入局しました。そして体液コントロール、とくに電解質異常について考えることが好きで、腎臓内科を専門とすることに決めました。5年目にもなると、腎臓内科医として自分1人で様々な意思決定ができるようになり、臨床が楽しくてならない日々でしたが、ある種の「飽和感」も抱くようになりました。だれも知らないことを探求していきたい。大学院への入学を決めました。ラボでの研究は、はじめての経験ばかりでとても楽しかったのですが、後のメンターとなる飯利太朗先生との出会いで私のキャリアパスが大きく変わりました。研究の世界にどっぷりつかる日々のはじまりです。私たちの恒常性維持にとって欠かせないホルモンとその受容体。私はその軸の1つとしてGタンパク質共役受容体(GPCR)の世界に魅せられ、今は内分泌の虜になっています。

飯利太朗先生、Henry Bourne先生、ラボメンバーと(2007年2月UCSF)

●がんばることが強要される時代

大学院を卒業して臨床の現場にでると私は内分泌1年生。大きな壁にぶちあたりました。患者さんだけではなく、周りの先輩方の信頼を得るために、猛烈勉強しました。そのころ内科の女性助教は私1人でした。男性と同じように同じだけ仕事ができることを示していかなくては、という思いで、当直はじめすべての業務を男性医師と等しくこなしてきました。もちろん仕事が楽しいというのが大前提でしたが、「がんばらないと認められない時代」は続いていました。しかし振り返ってみると、ちょうどその頃女性支援や若手支援なる“動き”がでてきたころだったと思います。でも、その支援はgender roleを前提とするものでした。「支援してあげるから女性としての役割をきちんと果たしなさい。」という無言の圧力を感じました。見かけ上女性が大事にされる時代、端的にいえば支援を甘受する対価として「がんばることが強要される時代」の到来です。「がんばらないと認められない時代」よりも大きなプレッシャーです。私はそんな支援に心の底では小さな反発を覚えながらも、自分の気持ちに素直に仕事ができる環境に恵まれていたので、その時流に乗ることができました。今から思うと、私の世代は女性が「差別される」時代から女性が「“大事”にされる」時代への劇的な遷移をリアルタイムに経験してきた世代だと思います。そして私はその「差別」をバネにがんばれて、そのがんばりが女性支援を掲げる社会の需要とマッチした恵まれた存在なのだと思います。しかし、「女性が“大事”にされる時代」では、他の多様な生き方は大事にされません。

●素直にがんばれる社会へ

私たちが造り上げる社会に、バネにすらできない抑圧があるならば、それを声にしたい。これは私が学生時代に考えていたことです。医学を学び、医療を達成する中で忘れていた私の初心です。社会を突き動かす力は、差異(矛盾、異質なもの)と闘う力だと思います。蓋をされてしまっている差異があるならばそれを声にしていきたい、これこそが社会を活性化する源だと思います。社会を構成する人は個々に異なるはずですから、差異のない社会は本来的にありえないはず。隠された差異を声に出し、その声を受け止め、また声に出していく。この営みこそがダイバーシティを包容できる社会実現への第一歩なのではないかな、と思います。そしてこの包容力の涵養こそが「がんばることが強要される社会」からの脱却、「素直にがんばれる社会」の到来を可能とするのだと思います。

日本内分泌学会創設100周年を契機に、ダイバーシティーを包含できる学会をめざし、JES We Canの大先輩の先生方、私と同世代の仲間、そして若き後輩たちと一緒に活動してまいりたいと思います。

※男性、女性、差別という言葉をあえて使用させていただきましたこと、お許しください。

山本 眞由美

岐阜大学保健管理センター/

大学院連合創薬医療情報研究科/

医学部附属病院糖尿病代謝内科

Read More

留学について

山本 眞由美

岐阜大学 保健管理センター センター長・教授

大学院連合創薬医療情報研究科 教授

医学部附属病院糖尿病代謝内科 併任教授

若手医師から留学について相談を受けると、是非、挑戦なさったらとお勧めしています。私自身が、留学して視野も経験も広がったと思っているからです。留学にまつわるお話を書かせていただきます。

私は、1987年医学科卒業と同時に母校の岐阜大学第三内科(現、内分泌代謝病態学分野)に入局しました。この年、同科の大学院博士課程に文科省国費留学生としてDr. Leilani B. Mercado-Asisがフィリピンから留学してきました。マニラのサント・トーマス大学医学部卒後、内科レジデントプログラムを終了したばかりの女性医師でした。ちなみに、同大学は1611年に聖職者育成のためのカトリック大学として設立された、現存する大学の中ではアジア最古です。当時のコラソン・アキノ大統領に似た、とても陽気な女性でしたが、来日後すぐにホームシックにかかったと後から聞きました。ただ、(これも後から聞いたのですが)来日後1か月は、当時、解剖学の教授でいらっしゃった出浦滋之先生(現、岐阜大学名誉教授)宅に身を寄せていたそうで、暖かい朝食と夕食、お風呂とフカフカの布団を教授の奥様が毎日用意してくれたそうで、徐々に日本の生活に慣れていったとのことでした。1ドル360~230円の時代に米国へ留学した諸先輩方は、ボスの家に居候させてもらったとか、サンクスギビングやクリスマスには家族同様にホームパーティに呼んでもらったとか、良くしてもらったとおっしゃいます。来日した留学生には、その恩返しのつもりで、できるだけのことをしてあげるのだとおっしゃいます。米国の豊かさにと大らかさによる恩を忘れずにいらっしゃるのだと思います。当時、フィリピンと日本の物価は約10倍ほどの差がありましたから、ご自分が米国へ留学した時の経済的な心細さを思い出し、日本の生活に慣れるまで自宅に住まわせてあげたのだと推察します。

一緒に入局した縁で、私も日本の生活についていろいろ案内しました。在留登録のための市役所、買い物のための商店街、市バス路線、などなど。一緒に学会も行きました。もちろん日本内分泌学会学術総会も。彼女は、学会で質問すべき演者を事前に抽出しており、忙しく学会場を回っていました。グーグル翻訳もEメールもない時代、貴重な機会を逃さないぞ、という姿勢は見習うべきものでした。学会で接触した先生と話をつけて、彼女は博士課程終了後、米国にポスドク留学しました。彼女を見ていて、医学博士取得後はpostdoctoral trainingのために米国(海外)留学をし、それは学会の場でアプローチすればチャンスが広がるのだと学びました。

私が入局した当時、関連病院の先生方も含め多くの医局員が留学経験あり、特に大学の教員でいらっしゃった先生方はご自分の留学経験をよく話してくださいました。安田圭吾先生(後に第三内科教授、現、岐阜大学名誉教授)は、テネシー大学のDr. Abbas E Kitabchi(糖尿病性ケトアシドーシスや高血糖昏睡の大家)の研究室へ留学なさり、患者さんのカルテも見ることができて勉強になったとか。石塚達夫先生(後に岐阜大学医学部総合内科教授、現、岐阜大学名誉教授)は、南フロリダ大学のDr. Robert U. Farese(細胞内インスリン情報伝達機構の中で、特にプロテインキナーゼC(PKC)-zetaの重要性を提唱)の研究室から帰国されたばかりで“インスリンだけでなく高濃度ブドウ糖も細胞内PKCを活性化させる”ことを留学中に見出したと熱く語ってくださいました。

ところで、当時の教授、故三浦清先生(岐阜大学名誉教授)は、1990年に第63回日本内分泌学会秋季学術大会(現在のUpdate)会長をお務めになり、ニューヨークコーネルメディカルセンターのDr. Maria I. Newを招聘なさいました。特別講演の演題名はDexamethasone-Suppressible Hyperaldosteronismだったと記憶していますが、お恥ずかしいことに内容はあまり覚えておりません。しかし、あの迫力に圧倒されたことは今も鮮明に覚えています。米国には、こんな女性研究者ばかりがいるのかと勝手に想像を膨らませました。その後、米国内分泌学会(ENDO、当時はAmerican Endocrine Society; AES)に参加すると、Dr. Newが会長(1991-1992)講演をなさっており、congenital adrenal hyperplasiaの話が、またまた迫力満点でした。やはり、米国にはpowerfulな女性ばかりいるんだと、さらに勝手な想像を膨らませました。しかし、その後、1970年代米国内分泌学会(ENDO)の女性会員割合は8%に過ぎず、ノーベル賞受賞者のDr. Rosalyn Yalowが初の女性会長に選出されたのは1978年のことと知るにつれ、米国と言えども諸先輩方の苦労の蓄積があることを理解するに至りました。

その後、毎年のようにENDOでポスター発表をするようになり、ENDOへ行くことがとても楽しみになりました。いつだったか、“Where is KEIGO?”と大きな声で近づいてくる人がいて、何事かと思ったらDr. Kitabchiが安田圭吾先生は学会に来ているか?とポスターパネルまでいらっしゃったのでした。Dr. Kitabchiも第63回日本内分泌学会秋季学術大会で岐阜にいらっしゃっていましたから、お顔はわかりました。今回は参加なさっていないとお伝えすると“(会えると思ったのに)残念!“と悔しがっておられたのを見て、本当に弟子(ポスドク)に会いたかっただなあと、しみじみとお気持ちを推察しました。また、石塚達夫先生のポスターには、Dr. Fareseや、石塚先生のポスドク留学時代同僚であったDr. Denise R. Cooperも、やってきました。石塚先生のご指導の元、細胞内情報伝達機構におけるPKCのアイソフォームの役割を学位論文の研究テーマにしていた私もポスター発表をしていましたので、なんだかんだとディスカッションが深まりました。学問に国境は無いと感動したことを覚えています。

近年は、留学前にオンラインでインタビューを受ける場合もあるようですが、学会で何回かお会いしたので、何とかなると思われたのでしょう。南フロリダ大学の国際電話による英語力試験のみでポスドク留学が許可となりました。Dr. Fareseの研究室から独立したDr. Cooperの研究室(南フロリダ大学医学部生化学・内科学教室)です。新しい研究室だったので、渡米早々、グラント申請書作成からのスタートでした。留学中、上原記念生命科学財団の海外留学助成金を1年間いただくことができたのは、幸運でした(同財団には心より感謝しています)。実験の企画から論文執筆まで、すべて自分でやらせてもらえたので、時間はかかりましたが、実力をつけることができました。同じフロアーには、Dr. Fareseの研究室だけでなく、Dr. Arunabha Ganguly(副腎疾患の専門家)の部屋があったり、Drs. Gomez-Sanchez(ご夫妻で副腎疾患専門の教授)が遊びに来たり、“あの論文の人がここにいる!“と感激することしばしばでした。結局、1998年までの3年間、フロリダ州タンパ市で、様々な人と出会い、様々な経験をしました。南フロリダ大学の日本人留学生の会、JETRO出向のビジネスマン、タンパ近郊の日本人会(マックディール空軍基地周辺には日本人の奥様方が少なくなかったのです)、マイアミの日本領事ご夫妻など、日本に居たら到底、お会いすることはなかったであろう人々との出会いがありました。

女性教授のDr. Cooperは、私の良きロールモデルです。当時、インドから留学してきたDr. Niketa A. Patelを含め女性3人でよく学会へも行きました。帰国してからも毎年ENDOで会いました。日本でICE(京都)があった時は、岐阜大学でセミナーをしてもらい、岐阜と京都の観光をしました。昨年Dr. Cooperは引退(米国は年齢による差別を禁じているので引退年齢は自分で決める)しましたが、その後のラボとテニュアポジションは、Dr. Patelが引き継いで、さらに発展させています。令和6年1月に、彼女の研究室を訪問しましたら、各種実験プロセスはオートメーション化され、隔世の感を禁じ得ませんでした。Dr. Patelには、岐阜大学の大学院生を短期研究留学で受け入れてもらえるよう頼んだのですが、近年は研究目的で留学となると、たとえ短期であってもビザが必要で、しかも、ビザ取得まで、かなり時間がかかるそうです。日本を追いこして世界第2位の経済大国になった国の影響が大きいと聞いて、これも時代の変化を感じました。

私は、留学中にGREとTOEFLを受験し、南フロリダ大学経営学部のMBA for physician(臨床医のための経営学修士)へ入学。Dr. Cooperの理解によりスクーリングも無事こなして、卒業できましたので、南フロリダ大学の卒業生でもあります。2020年には、南フロリダ大学と岐阜大学の大学間協定締結のお手伝いをすることもできました。現在はリエゾンとして、交換留学や交流活性化のお手伝いを続けています。2022年からは、南フロリダ大学の客員教授にも採用されました。自分の留学体験が、留学をめざす学生や研究者の少しでもお役に立てればと考えています。

さて、冒頭に紹介したDr. Mercado-Asisは、米国より母国へ帰国後、母校で教授となり、内分泌糖尿病、甲状腺、高血圧、骨粗鬆症などの学会を束ねるフィリピン・アジア連合やASEANネットワークで会長を務めるなど活躍しています。日本の定年年齢を超えても益々元気な様子で、ENDOで会うたびに元気をもらっています。

留学したから出会うことのできた人々、日本から離れたから見えてきた視点や考え方は、自らの人間力向上につながったと感じています。キャリアアップの中では貴重なものと思います。皆さんも自らへの投資と考え、是非、留学に挑戦なさってください。

- Read More

- Read More

第89回日本内分泌学会学術総会(京都)におけるJES We Can 企画の記録

米国内分泌学会Women in Endocrinology(WE)会長Dana Gaddy先生を招聘

(2016年4月22-23日の記録)

第89回日本内分泌学会学術集会(京都・大会会長 島津 章先生)において、JES We Canは米国内分泌学会(Endocrine Society; ENDO)の女性内分泌学者の会(Women Endocrinologist; WE)会長(当時)Dr. Dana Gaddy先生を招聘しました。ちょうどWEが40周年を迎えたとのことで、2016年4月23日の企画セッションではWE40年について講演いただきました。また、講演前日22日にはGaddy先生を囲んで夕食会を開きました。現在でも我々に示唆を与えてくださる内容なので、Gaddy先生のお許しを得て、当日の27枚のスライドと講演(和訳)、夕食会のスピーチ(和訳)をここに記録として紹介します。

『若手会員へのメッセージ』

Gaddy先生のスピーチ(2016年4月22日夕食会)

私の研究キャリアは、生殖に関するテーマからスタートしました。遺伝子発現をはじめ様々な手法に挑戦してきました。ソーク研究所では下垂体の研究に着手し、また、骨におけるインヒビンとアクチビンの研究にもたどりつきました。私の夫は、私も一緒に働けるよう2人セットで就職できる教員のポジションを探してくれましたので、そのお陰で、生殖に関するホルモンと、骨形成マーカーに関するテーマに取り組むことができました。特に、閉経後の女性では、たとえエストロゲンが正常レベル内であっても骨量の低下が起こっていることを示すことができたのは幸運でした。閉経状態ではインヒビンが低下して骨のターンオーバーを促進するために骨量が低下するのであろうと仮説を立て、研究を進めてきました。トランスジェニックマウスを作成したり、メイヨークリニックと共同研究をしたりと、いろいろ頑張ってきたつもりです。ついに、20~80歳の女性における骨のターンオーバーマーカーとテストステロン、エストロゲン、IGF-1との関係、さらにはインヒビンやアクチビンのレベルとの関係を明らかにすることができました。そして、“閉経後はエストロゲンレベルが(補充のお陰で)正常内であっても、閉経後の骨量低下がおこる。この時、インヒビンレベルは低下しているので、このインヒビンレベルの低下を防げば、加齢による骨量低下を防げるのではないか”というユニークな仮説をうち立てるに至りました。運良く興味を持ってくれた会社がアクチビン阻害薬を作成し、現在、臨床治験にはいっています。本薬剤は、骨粗鬆症だけではなく、癌の骨転移症例への応用も期待されており、自分の研究がここまで発展することができたことには、感慨深いものがあります。

自分の経験をふり返って皆さんに申し上げたいことは、共同研究をどんどんしてほしい、そしてユニークな研究への興味を大切にして、新しく飛躍する分野に挑戦してほしいということです。研究において、若手には非常識な程のintegrationを成功させてほしいし、臨床家には身体を総合的に俯瞰するintegrationを忘れないでほしいと思います。臨床医は総合的なco-operateの大切さを、患者さんを通して知っているからです。注意深い観察は一本筋の通った研究につながり、科学的データに基づいた仮説が導かれるはずです。様々なことに興味を持ち、もっと知ろうとすることこそが新発見につながります。共同研究は本当に大事です。どうぞ躊躇することなく、自分の可能性に挑戦してください。皆さんの益々の発展を祈ります。

『Women in Endocrinologyの40年』

(JES We Can企画特別講演)

- 米国内分泌学会(ENDO)のWomen in Endocrinology(WE)会長、Dana Gaddyです。このたびはお招きいただき、どうもありがとうございました。本日は、私どもWEの40年間の歴史を紹介し、日本内分泌学会(JES)男女共同参画推進委員会(JES We Can)活動の参考になれば幸いです。

- 1974年6月13日に、当時のENDO会長Grant LiddleがENDOの女性会員の状況を調べるためにAd Hoc Committeeをつくったのが、私どもWEの始まりです。当初のメンバーは、Henry Friesen、Sidney Ingbar、Olaf Pearson、Janet McArthurらでした。

- その中の女性内分泌学者のJanet McArthurが中心となって1955年から1974年の20年間の女性会員の現状をまとめ、McArthurレポートを発表しました。主な内容をスライドに示します。

- ENDO全体では女性会員が1,100人から2,500人に増加しており、その割合は8%である。

- 科学的業績は、女性会員と男性会員で差がない。

- 教授、研究室長・分野長などの責任あるポジションについている女性会員も多い。

- しかし、(評議員の女性会員割合は10%程だが)中央理事会や委員会委員長など、ENDOのリーダーシップポジションには女性会員が全くいない。

- そこで、McArthurレポートは、次のような提言を出しました。

- ENDOには生産的かつ能力のある女性会員がいる。

- 彼女たちの所属機関における専門性を高めるためにも、ENDOにおけるリーダーシップポジションを女性会員にもっと提供すべきである。

- そして、1975年にWomen’s CaucusがENDOにできました。当初の目標は、「女性会員をENDOの理事会に入れ、適切で責任あるポジションにつけること」でした。

- 第一段階はポジションを得ることでした。初めはおそるおそるという感じでしたが、大きな成果がありました。つまり、1978年にRosalyn YalowがENDOの初の女性会長に選出されたのです(あのノーベル賞受賞者です)。1984年にはNeena Schwartzが2代目女性会長と続きました。

- 私どもWEの足跡をふり返ってみますと、重要な点は“ENDOとWEのパートナーシップ・協働関係”にあると思います。女性会員の資質を高めるために、彼女らを同じ土俵に立たせ(責任あるポジションの候補者にする)、女性会員の票をまとめて候補者を応援する動きを両者が応援したのです。1975年当時、女性会員は10%にすぎませんでしたが、2015年現在、会員の女性比率は約半数に迫る勢いです。

- ENDOがこのようなWEと協働関係を持つことは、結果として大きな利益を双方にもたらしました。ENDOの会長選には、能力のある女性会員リストを候補者の候補者としてWEからENDOへ毎年提出しています。能力のある候補者の数が増えますから、ENDOの会長選はより質の高いものになります。また、ENDOは80人の評議員・理事ポジションを持っていますから、ENDOの選挙管理委員会へも能力のある女性会員リストをWEから提出しています。ENDOはLaureate Awardsなど各賞の受賞者選出が毎年ありますが、こちらにも女性候補者のリストをWEから提示しています。WEが独自に企画したメンター委員会(メンター表彰、若手会員のためのキャリア育成セッションなど)は、今やENDOの企画として全会員に恩恵をもたらしています。

- WEは、ネットワーキングディナー、執行部メンバーの育成、キャリア育成ワークショップの開催など次々と実績を上げてきました。2015年のENDOの年次集会では40周年記念としてWE記念スライドを各セッションの間に提示し、40年間の成功を示しました。また、展示会場でWEのブースを設置しました。このような活動が注目をひき、ENDOの年次集会で連日発行されるニュース誌面では、WE関連記事が多く取り上げられるようになりました。皆さんもご覧になったことがあるかもしれません。

- このようにして、私たちはENDOの年次集会を中心にWEの役割を広げ、存在感を高めてきたのです。1984年からは、年次集会の一大イベントとしてWE夕食会の催しを続けています。夕食会では積極的にTravel Award(1991年~)やMentor Award(1997年~)の表彰をしています。年次集会のプログラム企画段階でも、演者や座長の候補者に女性会員リストをプログラム委員会に提出しています。最近では、理事や会長・副会長候補者、Laureate award候補者、各種委員会委員候補者の推薦も積極的に行っています。1996年からはWE会員同志の交流のためのニュースレターやホームページも作っています。これらWEの活動は、常にENDO全体の活動の刺激になってきたと感じていますし、誇りに思っています。2013年には、キャリアデブロップメントワークショップをENDO年次集会で開催し、女性会員のキャリア育成のための啓発と助言、情報提供を行う取り組みに着手しました。これは、研究成果を発表する学術集会の中に人材育成という視点と機能を打ち出した点で、先駆的です。この取り組みはENDO本部からも注目されていて、好ましい効果が出れば学会全体の取り組みにしていきたいと、学会執行部から言われているほどです。

- 過去のWEのMentor Award受賞者は、すばらしい指導者であると同時にすばらしい研究者ばかりです。もちろん女性だけではありません。とくに女性内分泌学者の育成に貢献した人物を選出してきました。

- ところで、WEはENDOとは独立した会員制をとっています。したがって、WEの会員になる(年会費を余分に支払うわけです)ことでどんな利益があるかは、わかりやすく示す必要があると思っています。たとえば、WE会員の学問的専門性を内外に示し、WE会員のチャンスを広げることが重要と思います。当然、ENDOの委員会委員や委員長、表彰候補者にWE会員を推薦することにも力を尽くしています。また、若手研究者への支援として、WE夕食会ではTravel Awardを表彰しています。さらに、研究者支援として、ポスドクや若手研究者の集まりや年次集会でのワークショップ開催に力を入れています。このような取り組みからWE会員になることの実質的な利益を実感してもらえていると思っています。

- さて、1975年当時ENDOの女性会員は10%であったものの、現在は42%にまで増加しています。もはや少数派ではありません。

- 理事会や評議員会に占める女性委員の割合も確実に増加し、半数に達しています。まさに、女性会員の相互支援(パイプライン)の効果が現れています。

- ENDOの歴史の中でも1978年のRosalyn Yalow会長就任以降、次々と女性の会長が誕生してきました。そして、彼女たちは男性以上にすばらしいリーダーシップを発揮し、ENDOに貢献したことは疑いのない事実です。

- 今年のENDO学術集会におけるWE展示ブースには大きなパネルを作り、40年の歴史を示しました。歴代の女性ENDO会長の写真も載っています。WEのホームページに掲載されていますので是非ご覧ください。この年表をご覧になると、WEがENDOにいかに貢献してきたか、WEの会長が高い確率でENDO会長になっていることがおわかりいただけると思います。

- さて、この40年間で我々は多くのことを学びました。まず、会員同志の交流は実に有益なものであることです。次に、会員同志が建設的かつ継続的な相互支援グループを形成することは、全会員に利益をもたらすということです。シニアレベルにはポジション獲得や表彰推薦などが、中堅クラスには理事や評議員へのステップアップのチャンスが広がります。若手には、研究助成や良い指導者探しを手伝ってもらえる恩恵があります。会員のニーズに迅速に対応してきたことが、WE成功の秘訣だったと考えています。

- 私どもWEは、この40周年の節目に、あえて私たちの継続的ミッションを確認しました。それは『内分泌学分野の女性の専門的発展と飛躍を促進・支援すること』です。

- 41年を迎える今年、さらに幅広い年代同士が交流を促進することの重要性自覚しています。そこで、スライドに示すような活動に取り組んでいます。ニュースレターフォーマットを刷新し、会員紹介や公募、各種活動などの話題も盛り込みました。“Women in Endocrinology”のメールリンクや、Face bookのページもつくりました。会員個人のニュースや受賞などの情報も、WE壁紙に投稿してもらうよう呼びかけています。そして、Twitterのフォローも呼びかけています。

- WE壁紙は、スライドに示すように自由でオープンですから、フォロワーの数も増えています。

- ENDOの年次集会の展示ホールにはWEのブースを出しました。WEのメンバーに会える場所として、WEのために仕事をしたい人は登録してもらう場所として、ブースの役割は増加しています。来年2017年には、さらに大きなブースにして、共通話題をテーマとするスモールミーティングができるようにし、メンターとの出会いや同じ分野や興味のグループ同志の出会いの場にできるよう発展させたいと思っています。

- ところで、WEの運営予算が安定執行されるためには、およそ50万ドルの基金が必要と考えています。毎年の収入は会費約8,000ドルを含めて20,000~23,000ドルぐらいですが、会議開催や若手研究者助成、ウェブサイト維持、ブース展示などで20,000~23,000ドルの支出があります。現在、私たちの基金は14万ドルぐらいになっていますから、これをもう少し目標の50万ドルまで増やしたいと思っています。

- 最後に、今後の課題についてお話ししたいと思います。今、私はWEの新しいパートナーシップを構築したいと考えています。つまり、WEのInternational Committeeをつくりたいと思っているのです。現在、ENDOの約半数が女性会員であることはお話ししましたが、40%は北アメリカ以外の会員です。女性の視点から会員のためになる活動を考えてきましたが、よく考えると外国会員の視点も大きなテーマです。今回、日本へ訪れる機会を得て、このことを私は深く認識しました。

- 私がChairをつとめ、南米ブラジル、アジアは日本から、その他オーストラリア、ドイツなど全世界からその地域を代表する学会からCommitteeのメンバーになってもらいたいと考えています。

- このInternational Committeeの目標は、次のようなことです。

- WEが世界の他地域の同じような団体(たとえば日本のJES We CanとかオーストラリアのWEなど)と友好関係を結ぶこと。

- ENDOが気付いていないような北アメリカ以外のENDO海外会員のニーズを明確にすること。

- WEの活動を通じて世界各地から参加する会員のニーズに応えていくこと。

- 海外会員の中からもENDOの委員や理事、Laureate Awardsにふさわしい候補者がいるはずで、そのリストを示していく手伝いをすること。

- 僭越ですが、ENDOそしてWEからJES We Canへ申し上げることがあるとすれば、日本内分泌学会の女性会員がJES We Canに参加することを促進させることが何より大事だということです。JES We Can委員になることの利益を見える化し、JES We Canのパイプラインを日本内分泌学会における女性のリーダーシップ向上に役立ててください。年次学術集会以外の各種研究会や地方研究集会でのネットワークづくりもJES We Canが応援してほしいと思います。

- 最後にWEとJES We Canの今後のパートナーシップの発展を祈念して、私の講演を終わります。

この内容を閉じる×

米国内分泌学会女性会員の会(Women in Endocrinology; WE)主催

WE Dinnerの参加報告(2011~2019年)

米国内分泌学会(Endocrine Society; ENDO)の女性会員の会(Women in Endocrinology; WE)が主催するWE Dinnerの近年の参加報告をJES Newsに報告してきましたが、今回のエッセイ集作成に際し、まとめてみました。皆様の参考になれば幸いです。

ENDO2011(ボストン)

2011年の米国内分泌学会年次集会(ENDO2011)は、ボストンで開催されました。WE Dinnerは、年次集会初日(2011年6月4日)の6:30pmからボストンコンベンションセンター(メイン会場)近くのルネッサンスホテル・ボールルームで開かれました。フロアーでのカクテルパーティーのあと、参加者はディナーテーブルに着席。WE会長のDr. Pamela Mellon(カリフォルニア大学サンディエゴ校University of California, San Diego)の開会挨拶から始まりました。

さて、WEは30年の歴史があるそうです。かつて少数派であった女性内分泌研究者の声を学会運営に届けようという思いが会設立の最優先目的で、女性会員を理事や運営委員に選挙で当選させるためには、女性会員がまとまる必要があり発足したとのことです。現在は、当初の目的は達成され、すでに少数派ではなくなったものの、さらに若い女性研究者を育てるために集結しているとのことでした。WE Dinnerのプログラムは、優れた女性会員の表彰に続いて、ロールモデルとなる優れた研究者の講演、そして女性リーダーの特別講演を企画しており、活動に賛同する多くの企業から寄附があるようでした。

筆者も1997年にTravel Awardをいただきましたが、当時に比べるとAwardの種類も数も金額もはるかに大きくなっていました。Mentor Award(優れた指導力と実績をもち、独立した女性研究者)、Young Investigator Award(若い女性研究者)、オーストラリア分科会に対するTravel Awardなど、12人の受賞が披露され、受賞者の挨拶が続きました。

テーブルディナーと表彰がすんだところで、今年の“特別講演 -女性リーダーになる-”となりました。Brigham and Women’s / Faulkner Hospitalの院長であるDr. Elizabeth G. Nabelの講演でした。同氏は、循環器専門医としての臨床経験を経て、NIHで研究成果を積むと同時に、女性に心疾患予防の啓発を行なうHeart Truth(NPO法人)を立ち上げ、社会に貢献する活動も長年続けてきた上に、現在は病院経営者としても活躍中とのことです。Dr. Nabelは女性研究者のキャリアアップに必要な事として、次の4つを示しました。①Passion(情熱)、②Creativity and Flexibility(創造力と適応力)、③Finding Role Models in and out of Medicine(自分のロールモデルとなる人を医療界の内にも外にも持つこと)、④Conviction(信念)“人間力とは何か”という、まさに哲学的な内容で、研究者すべてに勇気を与える内容でした。

尚、WE Dinnerは、CME(生涯教育)の単位が取得でき、もちろん男性も参加可で多くの人にWE Dinnerに参加するインセンティブを与えている点は学ぶべきことでした。日本のJES We CanもCreativityとFlexibilityをもって発展していくことが必要と思いました。JES We Canのロールモデルとして、今後もWEをウォッチしていきたいと思います。

ENDO2015(サンディエゴ)

ENDO2015のWEは、年次集会会場のサンディエゴコンベンションセンターに隣接したヒルトンサンディエゴベイフロントホテルで2015年3月5日に開催された。午後6時半からの受付後、カクテルパーティー、ディナーパーティーとすすみ、年次総会から特別講演へ進行しました。年次総会は、Dana Gaddy, PhD.(Professor of Physiology and Biophysics and Orthopedic Surgery, University of Arkansas for Medical Sciences)会長の挨拶からはじまり、『今年はWEの40周年である。40年の歴史をふまえ、さらに発展をめざしたい。ENDOの発展のためにも“an experienced and trusted women endocrinologist(経験豊かで、信頼される女性内分泌研究者)”を育てていきたい』との決意表明は印象的でした。続いてENDOからは、Richard J Santen, MD. 現会長と次期会長Lisa H. Fish, MD.(次期は女性会長である)の挨拶と続き、学会の活性化と発展のためにもENDOからWEに期待することはとても大きい、とのことでした。

次に、WE Mentor AwardがMargaret Wierman, MD. に授与されました。この賞は優れた女性指導研究者に贈られるもので、WE会員推薦の中から毎年、一人選出されているそうです。本年も、彼女の足跡と業績についてMenterである女性研究者たちから詳細な紹介がありました。あるポスドクトレーニングをうけた女性研究者は、『結果を信じて何回も何回も実験を繰り返すという精神を受け継ぐことができた』と紹介し、日本でいうところのまるで“師匠と弟子”のようでした。近年の男女共同参画推進においては、指導的あるいは管理的立場の女性割合を20%以上にとも、30%以上にともかけ声がかけられていますが、真の意味での“指導的立場”における女性の割合を増加させるためには、このようなプロモーション的活動が必要であろうと痛感しました。その後、若手研究奨励賞、臨床研究奨励賞、トラベルアワードなどが15人に授与され、ひとりひとり紹介されました。これらの賞はENDOのみでなく、企業とNIHからの寄附による基金に支えられているとのことでありました。会場が大いに盛り上がったところで、Janet Hall, MD. (Professor of Medicine, Clinical Director Designate, National Institutes of Health)による特別講演となりました。講演内容を以下に紹介します。

【特別講演内容“Women in Endocrinology at 40”(Janet Hall, MD.)】

かつて、ENDOは1955~1974年の20年間における女性会員の状況を検討した“The McArthur Report”を出している。その中で、『この20年間でENDOの会員は1,100人から2,500人に増加した。女性会員割合は8%であるものの、productivityに男女の差はなく、教授や研究科長等として活躍している女性会員は多い。しかし、ENDOのCommittee memberの女性会員はわずか10%、Representation on Central CommitteesやChairs on Committeesにはひとりもいない。学会執行部に参画するような女性会員を育成するようなCommitteeが必要である』と提言された。これに基づき1975年にThe Women's Caucusがつくられ、現在のWEとなった。時も時、1978年には(1977年のノーベル医学生理学賞受賞者の)Dr. Roserlyn Yalowが初の女性会長に選出され、彼女のリーダーシップでWEの明確なミッションが示された。つまり、①ENDOの活動で中心的役割を担うような有能な女性会員を奨励する、②彼女らを各種役職の候補者として立候補させる、③多くの女性会員たちの投票行動を促す、の3点であった。

この後、40年を経た今日、ENDOの女性会員は42%、Committee member, Council memberへの参画のみならず、歴代何人もの女性会長が輩出された。WEの活動は、女性会員の情報交換、交流のレベルから“Developing Pipeline”の段階にはいっている。キーワードはNetwork Event、Committees、Newsletter、Websiteとウェブサイトやニュースレターなどを駆使して、学会の理事会へ女性会員を送り出し、学会内におけるネットワークを発展させることをめざしている。これは単に、女性会員のためだけでなく、学会全体の活性化と発展に寄与する活動である。今後、WEに求められるポイントはIdeas、Energy、そしてMoneyである。WEは各種アワードを設け、若い研究者を資金的に支援してきた。WEの会員数を増やすことにも力を入れてきたし、理事会へ女性会員を積極的に推薦することも継続してきた。我々の研究活動を発展させるためには、その目的にあったアイデアを数多く持ち、情熱を持って、そしてしたたかに資金力をつけて前進せねばならない。この40年間で我々が学んだことを列挙して、講演を締めくくりたい。

- Data talks.(物事を語り、説明するのにデータは必要)

- Things don't happen by themselves.-understand the systems-constant attends / appropriate actions (どんなに努力しても自分たちだけで変化は生まれないので、全体の組織を理解し、継続参加し、適切なる行動をおこすべき)

- Your fate needs to be in your own hands.(最終的な決断は、我々自身が持っていなくてはならない)

- An important mission empowers to get high academic levels.(重要なミッション、たとえば、女性を重要役職に送り出すことは、我々の学問的レベルの向上にも寄与する)

- You don't have to be big to be powerful.(力を持つためには必ずしも形を大きくする必要はない。いくら人数が多くても、確かなる実力を持たなくてはだめ)

- Develop a pipeline.(太く力強い、そして、機能的なお互いのつながりを我々は構築していく必要がある)

以上のようなWE会員への力強いメッセージで特別講演は終了しましたが、拍手喝采の余韻はいつまでも残り、パーティー会場はpipelineの構築に忙しい女性会員たちの熱気がいつまでも続いていました。

ENDO2016(ボストン)

ボストンで開催されたENDO2016のWEには、JES We Can委員長※の鈴木眞理先生(政策研究大学院大学※)、前委員長※の肥塚直美先生(東京女子医大)、副委員長※の山本(岐阜大学)(※は当時)が出席しました。2016年4月1日18:30からウェスティンホテルボストンのボールルームで開催されました。

はじめに、会長のDana Gaddy, PhD. から挨拶と、1年間の総括がありました。特に今年は、学会の展示会場にWEのブースを出しており、WE 40年間の歴史が紹介されていること、“optimizing mentor-mentee relationship”プロジェクトをさらに発展させること、WEの今年の予算規模は$140,000であるが、最終目標は$500,000を目指していること、などが強調されました。そして、本年のWE各種委員会(Program, Development, Nominating, Communication, Mentoring, Awards)の委員が紹介され、組織力が強化されている様子に感心しました。

続いて、ENDOの今年度会長Dr. Lisa Fish(女性会長)からの挨拶があり、『WEが取り組んでいるMentor-Mentee Programには興味を持っており、大いに期待している』とWEにエールを送るコメントでした。次期会長に決まったHenry Kronenberg, MDからも、『WEは数あるENDOの分科会の中で最も成功した組織である』と高い評価でした。

WEは、女性会員のモチベーションを高めるためにMentor Award(指導者賞)を設定したそうです。今年はSally Camper, PhD(ミシガン大学)に贈られました。毎年、女性のMenteeが受賞者を紹介するのが恒例ですが、『彼女は多くの女性研究者を育て上げ、人生の師でありロールモデルであった。彼女は親切でやさしいだけでなく、職場を楽しくすることにかけても天才だった。偉大な科学者であると同時に卓越した料理人でもあった。“work-life integration”を維持できるように研究室内の女性たちをささえてくれているので、研究室のパーティーには、毎年、新しい赤ちゃんが登場した』と最大限の賛辞でした。Sally Camper, PhD御本人は、『私の研究室へ入ってきた人たちは皆、高い潜在能力を持った人たちで、まじめで頑張り屋ばかりだった。結果ばかりを求めるのでは、当人を追いつめてしまうことになるだけなので、私の指導方法(mentoring style)は、過程ひとつひとつを支援し、各人に自信と達成感を感じてもらうことを心がけた。つまり、“enjoy process”、研究の中において発見の中で喜びを知ってもらえるよう努めた。』と、受賞に感激しながらも、当然のことをしてきただけというような、淡々とした挨拶が印象的でした。続いて、WEの各種奨励賞(基礎研究部門賞、臨床研究部門賞、オーストラリアWEからの参加者への旅費支援)が授与されました。Dr. Dana Gaddyは、『WEにInternational Committee Memberの仕組みをつくり、WEの運営を国際化したい。ENDOの40%はすでに海外会員であるので、海外からの参加者への貢献も考えるときにきている。そのためにWEがモデルを示し、ENDOの活性化につなげたい。』と熱く語ってくれました。彼女によると、いつでもWEはこのようにENDOの一歩先をリードしてきたそうで、ENDOのMentor-Mentee relationship事業も、当初はWEが基盤をつくったのだそうです。

さて、メインディッシュも食べ終わり、いよいよ特別講演を迎えました。演者は、ハーバード大学医学部および公衆衛生学部の教授であるPaula Johnson, MD, MPH.で、エビデンスに基づいた格調高い内容でした。この講演は、米国のCME(生涯教育)の単位取得に認定されており、男性の参加者もいました。要約を以下に示します。

【特別講演“Sex and Gender in Health and Disease: a critical component on the quest for precision medicine”(Paula Johnson, MD, MPH)】

『本日の中心テーマである“sex and gender care”は“precision medicine/ personalized medicine”につながる重要な要素である。まず、“every cell has sex(すべての細胞も性別を持っている)”ということを確認しておきたい。1993年、NIHはRevitalization Actを提出した。これは、clinical trial phaseⅢにおいて、男性と女性、同等のデータが提供されるべきであるという法律提案である。

そもそも、現在の医学界でのgold standardは、女性にとってのgold standardであるとは限らない。例えば、心血管病変の様子は男女で大きく違う。冠動脈の一部が閉塞をおこしやすい(plaque rupture)男性に対して、冠動脈の全領域に動脈硬化性病変が広がる(plaque erosion)女性とは病態が違うと言わざるをえない。女性の心血管イベント頻度のピークは、男性より約10年遅く男女差があることは周知の事実であるが、冠動脈疾患治療に関する学術論文では、男性患者のデータを取り扱ったものが圧倒的に多い。冠動脈疾患に限らず、女性の健康に関するデータやエビデンスは圧倒的に不足している。例えば、米国においては、肺癌が女性の死亡原因の第1位であり、非喫煙者においても女性の方が男性より3倍肺癌リスクが高い。しかし、なぜ女性でこれ程リスクが高いのか詳細なデータは未だない。鬱も女性に多く、生活に支障をきたすことの多い深刻な問題である。しかし、鬱に関する研究のうち、66%は男性または雄動物を対象としているか、対象の性別が明らかにされていない報告である。大脳や神経細胞のストレス刺激に対する反応は、男性と女性で大きく違うという研究もあるから、女性または雌動物を対象とした研究が増えてしかるべきである。女性のアルツハイマー発症リスクも男性の2倍という報告がある。現在、認知症関連医療費は全米で$300 billionに達すると言われており、医療経済的にも深刻な問題であるにもかかわらず、女性の特徴(なぜ2倍も多いのか)に着目した研究がない。ただ単に遺伝子レベルだけの違いでなく、女性に特有な社会的要因(ドメスティックバイオレンスを受けている、または、受けたことのある女性は鬱や肥満・心疾患のリスクが2倍と言われているし、夫の介護を週36時間以上している女性は鬱か不安障害のリスクが6倍という報告もある)も着目されるべきである。

このような性差による病態の違いに、我々は今まであまりにも無頓着であったのではないか。比較的裕福な21ヶ国を比べるとどの国でも平均寿命が確実に上昇し続けているにもかかわらず、アメリカ合衆国だけが上昇傾向に乏しい。米国における健康戦略を反省せねばならないが、その際、性差に着目した医学研究(sex specific medical research)も必要と言わざるをえない。言うまでもなく、健康の平等性(health equity)は医療の質(quality)とその恩恵を受ける頻度(frequency)によって規定される訳だから、NIHは女性の臨床研究を増やすことを戦略に盛り込んだことは当然の判断である。NIHは、基礎研究の対象に女性の細胞(雄のラットばかりでなく)を入れ、臨床研究の対象に女性を入れることの必要性を明文化した。今後、疾病の早期発見や治療の革新を図るとするならば、次のフレーズを自問してほしい。“Do you consider sex and gender in your approach in clinical field or research?”と』

実に理路整然とした自信に満ちたスピーチでした。性差医療研究の重要性について、ここまで科学的で、すっきりと納得できる話を聞いたことははじめてでした。彼女はマサチューセッツ大学の総長への転任がすでに決まっているそうですが、彼女のようなロールモデルがWEの若い女性医師、研究者を牽引していくのだろうとENDOの層の厚さに感心しました。

ENDO2017(オーランド)

ENDO2017は、2017年4月1~4日フロリダ州オーランドで開催され、初日の夜にWE Dinnerが開かれました。学会会場のオレンジカウンティーコンベンションセンターに隣接するハイアットリージェンシーホテルのボールルームでカクテルパーティーの後、テーブルに座ってのコース料理と豪華でした。参加者は300人程だったでしょうか。年々、参加者が増えており、会場も大きくなっています。

ところで、2016年の第89回の日本内分泌学会学術総会(京都)では、WE前会長のDonna Gaddy博士の特別講演を企画しました。この企画についてはKaren Miller WE会長が開会の挨拶の中で、WEの国際活動(2016年の特筆すべき活動)として紹介してくださり、JES We Canとのパートナーシップ発展に期待するとのことでした。

次に、Henry Kronenberg ENDO現会長の挨拶、Lynnette Nieman次期会長(女性です)の挨拶に続いてWEの各賞の表彰がありました。Mentor Award(優秀な女性内分泌研究者たちを育てた優秀な指導者に贈られる)、Young Investigator Awards(若手女性の優秀研究者12人に研究奨励賞が贈られる)、Travel Awards(WEの分科会であるオーストラリアWEからのENDO出席者2名に渡航費が贈られる)と多くの賞が設けられており、Young Investigator Awardsには、アルゼンチンや日本という海外からの応募者にも贈られていました。このような優秀な若い女性研究者たちは、将来のWEの活動を担っていく人材に育っていくのだろうと期待されます。JES We Canも、若い女性会員が気軽に、そして、やりがいを持って参加してもらえる雰囲気にしていきたいと思うと同時に、このような受賞に象徴されるような“参加するメリット(インセンティブ)”を作る必要があると感じました。

受賞記念撮影の後、毎年恒例の特別講演となりました。この特別講演は、CME(生涯医学教育単位)がもらえる講演に認定されており、今年も質の高いものでした。ハーバードメディカルスクールのDr. Anne Klibanskiの講演内容を要約します。

【特別講演“Navigating an Academic Career”(Anne Klibanski, MD)】

『母は弁護士でビジネスウーマン、父は精神神経科医で病院長という恵まれた環境で育ったせいか、“It is not what happens, it is how you deal with it”を自分の信念にする程、私はレジリエンス(ストレス耐性)の高い女子として成長したと自覚している。私のアカデミックキャリアは、コロンビア大学から始まったが、その時の恩師の“Books do not add wisdom if there is none. Your profession is not your career”という言葉は今でも覚えている。大学卒業後、ニューヨーク大学医学部に入り、精神科か内科で悩んだものの、まず患者を診ようと思いベルビュー病院へ研修に行った。そこでは、“Solving problems with minimal resources”と“Caring for patients is a privilege”であることを学び、Saul J. Farber博士からは、臨床経験の重要性“The importance of narrative(患者さんから学ぶべきである)”を学んだ。

その後、マサチューセッツ総合病院へ移り、内分泌専門医としてのキャリアがスタートした。アクロメガリーの患者さんに癌が多いことから、この時にtumorigenesisのモデルとしてとらえられるのではないかと考えたことが、今日の私の研究成果につながっている。言うなれば“Research informed by patients”であり、患者さんに導かれて始めた研究である。その後移ったNeuroendocrine Clinical Centerでは、精神科、脳神経外科、放射線腫瘍学、神経病理学、神経内科など多くの異なる専門分野の人々と共同研究を始めることとなり、この交流により、自分の研究が深化したと思っている。

若い研究者には、人生におけるキャリアをいかに発展させるかについて伝えておきたい。“It can't all get done. It can't all get done by you(何事もすべて完璧にこなせるわけではないし、すべてあなたが完璧にできることなどない)”“The right people who support an idea – find them, align them(あなたの研究アイデアや目的を支援できる適切な人を探し出し、連携を組んでいくこと)”“positive study(結果が出なくて失望することもあるかもしれないが、意味のある研究の価値を深く理解して、研究継続の意欲につなげる)”そして、“The road to grants and papers(グラントを獲得し、論文を書く)”という研究者として一人前になる道は、抵抗勢力と邪魔者でいっぱいあるから、多くの共同研究や分野を越えた学際的研究(multi-disciplinary collaboration)が必要であることを欠かせません。

研究者の先輩として、注意すべきヒントを8つ伝授したい。①あまりに多くの人の意見を聞きすぎても混乱を招くだけ。②機会を得るということは、リスクも伴うと覚悟が必要。③多くの人と連携をとることは大事。④連携する際、どのように交渉すべきか学ぶ必要あり。⑤交渉相手には“誰が”適切か、いつも考える必要あり。⑥時には、ある意味の“取り引き”も理解すべき。⑦自分の信用をいかに人から得るかリーダーシップ技術のひとつとして学ぶ必要があり。⑧時には、(自分のアイデアでも)他の人に出してもらうぐらいの柔軟性が必要。

最後に前途洋々たる皆さんに2つの言葉を送りたい。“Prioritize your time”そして“Find your passion”皆さんの益々の発展を祈念する。』

ENDO2019(ニューオリンズ)

2019年3月23~26日、ニューオリンズ開催のENDO2019の初日にWE Dinnerが開催されました。筆者がJES We Canからの参加とわかると、WEの執行部の方々が、とても気を遣ってくださいました。ENDO会長として第92回日本内分泌学会学術総会(仙台)で特別講演に来日したDr. Susan Mandelにも再会しました。

彼女もWE会長経験者です。ENDO初の女性会長であるDr. Rosalyn Yalow(ノーベル医学・生理学賞受賞)の時代から、ENDOの女性会長らは、まずWE会長としてそのマネジメント能力を磨き、多くの女性会員ら支持を得て、ENDOの会長ポジションを得るに至っているそうです。WE設立当時の“女性会員を執行部へ送りこみ、女性会員の意見を学会運営に反映させよう”という行動目標は既に達成し、今やWEが有能なENDO会長候補者を育てるgood resourceになっているというのですから驚きです。WEの会長の任期は1年(前後の各1年間も現会長を支えるので実質の執行経験は3年)だそうですが、WEでのリーダーシップマネジメントの経験は、約2万人の会員を有するENDOを取りまとめる会長職に向けての資質養成現場といえましょう。

さて、例年通り、WE会長の開会挨拶に始まり、現ENDO会長、次期ENDO会長の挨拶の後、各種表彰が披露されました。今年のメンターアワードはDr. Teresa K. Woodruffで、2013-2014年のENDO会長です。その他、Distinguished Service Awards, Young Investigator Awards, Merit Awards, Travel Awardsと多くの受賞が紹介されました。

メインデッシュ終了後、特別講演となりました。今年はニューヨーク大学医学部の産婦人科教授Dr. Lila E. Nachtigallでした。なんと85歳。セピア色に変化した医学部受験申し込み書の先生の若い頃の写真スライドから講演は始まりました。そのとても魅力的な語りを次に示します。

【特別講演(Lila E. Nachtigall)】

『私は1960年に医学部を卒業したが、同級生120人のうち女性は私も含め4人だった。当時は、“A doctor? No one will marry you!”と何の悪気もなく言われた時代。そのような中、誰も結婚してくれないだろうから僕が結婚するよと言ってくれて一緒になった同級生が今の夫。女性医師が出産して子育てをしながら病院で働いているというだけで新聞のネタとして十分価値があったので、私の写真入り記事もある。1960年の全米医学部卒業生中、女性は5.5%だったものの2018年は51.6%となり、ついに米国も医学部卒業生の男女比が逆転した。しかし、JAMAの報告(2015年)によれば、全米男性医師の6.7%がFull Professorであるのに対し、女性医師のFull Professorの割合は2.9%と依然、差があると言わざるを得ない現状である。実際のところ、ある一例(私たち夫婦)をとってみても、夫は査読付雑誌掲載論文10本程度で35歳にして教授になったのに対し、私は100本書いてようやく50歳で教授になったのですから、データの信頼性は高いと実感する。一方、女性の医師に診てもらうことを患者が落胆する時代でなくなったことも確かである。多くの患者は女性医師を好み、私が従事する産科婦人科の診療では特に顕著である。

ところで、私は、血中エストリオール測定法の開発研究に取り組み、エストロゲン補充の骨粗鬆症予防効果について10年という長期大規模臨床疫学研究を成功させた。この研究のエネルギーは女性患者たちのニーズがあったからに他ならない。私は、Goldwater Memorial Hospital(1939‐2013)で20年間、毎週火曜日に内分泌コンサルタントという役割で勤務し、この経験から、多くの女性患者がホルモンに関する悩みを持っており、どこにも相談できずにいたことを知るに至った。当時は、たくさんの予約でいっぱいで、ついに病院内にプライベートオフィスが用意されるに至った。私の子供たちにも、「火曜日はたくさんの患者さんが待っているし、その患者さんたちを助けに行くのだから、お家でおとなしくしていてちょうだい」と、子供たちに言い聞かせ続けた。女性患者の声を直接聞くという経験が、私の研究の糧になり、アイデアの源泉になった訳である。

そもそも、臨床の仕事というのは9時~5時で終了ということはありえず、緊急事態も発生する。Eメールが、電話が、電子カルテが、時間と関係なく我々の迅速対応を要求してくる。この仕事とそれ以外の生活、特に家族生活とのバランスをどうとるかについて誰もが悩みを抱えており、そんな中で組織のリーダーになろうとすると、果てしない欲求不満に陥ることになる。男性と同時間働きたい、緊急対応も責任を持ちたい、学生や研修医の教育にも尽力したい、診療と研究と教育をエンジョイしたい、…と理想はきりがない。医療現場は容赦ありませんから、バーンアウトしてメンタル不調をきたす医師が少なくない事は周知の如くである。医師という職業者の自殺頻度は、他の職業に比して高いことが知られているものの、その中でも男性医師より女性医師の方が高いことを忘れてはならない。

米国において、1960年は対GNP5%に過ぎなかった国民医療関連費が、2018年には18%まで増え、医療業界は益々増大する産業であることは間違いない。にもかかわらず、医師がバーンアウトする現状は看過できない。そこで私は、“Action Collaborative on Clinician Well-being and Resilience”という取り組みに積極参加し、“Foundation for Women’s Wellness (FWW)”を設立した。これは、公益財団組織(non-profit public charity)で、設立基金の一部3.5millionドルは夫に寄附してもらった。

私の2人の娘とひとりの息子はニューヨーク大学医学部を卒業し医師になり、もうひとりの息子は法学部に進み今は検事をしている。この4人の子供と9人の孫たちは、私の医師人生60年間に対するご褒美だと思っている。ここにいる私より若い全ての皆さん、欲求不満はあって当然。バランスをとりながら、バーンアウトしないよう頑張って。あなた方の時代なのだから。』

会場は全員がスタンディングオベーション。感極まる人も。JES We Canの皆さん、大いに頑張りましょう。

この内容を閉じる×

束村 博子

名古屋大学大学院生命農学研究科

Read More

多様性とジェンダー平等の推進で日本内分泌学会の明るい未来を

束村 博子

名古屋大学大学院生命農学研究科

日本内分泌学会との出会い

私が日本内分泌学会に入会したのは1987年のことである。その後、本学会への関わり方に濃淡はあるものの、37年間にわたり会員として在籍したことになる。1987年、博士前期課程(修士)時代に卒論研究の成果を学術集会で発表した。泌乳ラットにおける黄体形成ホルモン(LH)パルスの抑制についての発表だったが、ある著名な先生から質問をされた。その内容も自分がどのように回答したかも良く覚えている。とても印象深かったからだ。その後博士後期課程に進学し、初めて参加した国際学会が、1988年に京都国際会議場で開催された第8回国際内分泌学会だった。修士学生をたくさん引き連れて乗り込み、論文でしか見たことがなかった海外の研究者のポスターを見つけ、勇気を出して質問もしてみた。それまで勉強してきた英語力を試す良い機会にもなり、海外から来日していた沢山の研究者とも知り合いになり、国際学会を大いに楽しんだ。

アウェーからホームに

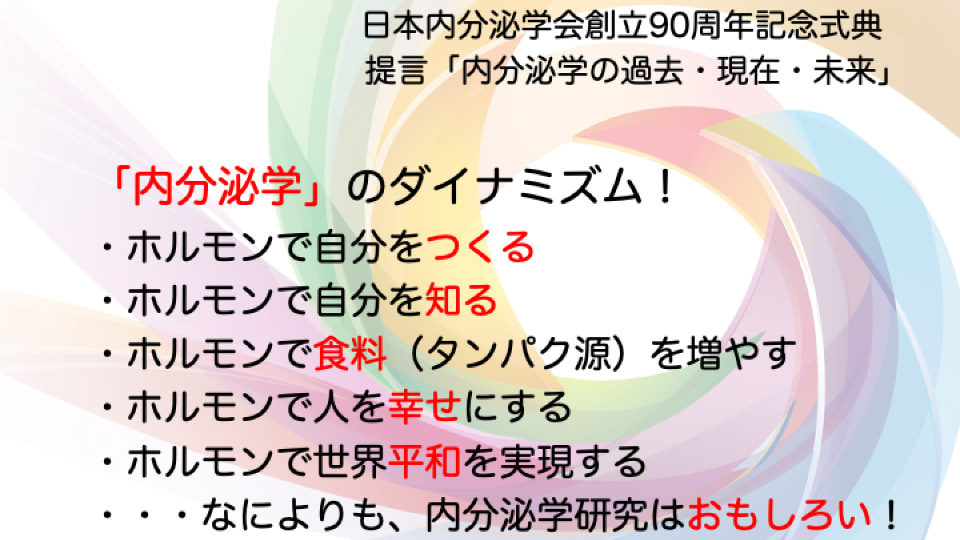

日本内分泌学会創立90周年記念式典(図1)

その後の数年間は学術集会で発表したものの、だんだん本学会から足が遠のいた。日本内分泌学会の会員には医学系の研究者が圧倒的に多く、しかも医師の学会という印象が非常に強く、筆者のように農学をバックグラウンドとする基礎系研究者はマイノリティーであり、アウェー感が強かったからである。2009年に設置された女性会員のための組織の名称が「女性医師専門医育成・再教育委員会」だったことも、医師以外の女性研究者は対象外と印象づけるものだった。その後、2014年の夏に山梨県河口湖で開催された第32回内分泌学代謝サマーセミナーにおいて、夫の故前多敬一郎の代理でシンポジストを引き受けたのが本学会に復帰する契機となった。執行部の先生からお声がけいただき、2015年から幹事、企画広報委員会委員、およびJapan Endocrine Society Women Endocrinologists Association (JES We Can) 委員に就任し、本学会での活動を再開した。2016年には、前述の女性医師専門医育成・再教育委員会が、「男女共同参画推進委員会」と改称され、その下部組織として、「女性医師応援部会(JES We Can C)」と「女性研究者応援部会(JES We Can B)」が設置され、基礎系を含む女性研究者を広く応援・支援する組織となった。私は、JES We Can B委員長として、特に基礎系の女性会員の活躍応援に関わると共に、2017年11月に神戸国際展示場で開催された「日本内分泌学会創立90周年記念式典」では基礎系研究者代表として本学会の展望を提言する機会をいただき、内分泌学の魅力を述べた(図1)。2017年以降は理事として学会運営にも携わり、また、2018年に下呂温泉で開催した内分泌代謝学サマーセミナー大会長を務めた。このように、本学会とはたくさんのご縁があり、いつの間にか日本内分泌学会が「ホーム学会」のひとつになっていた。

キスペプチン研究と学会賞

有り難いことに、2023年には本学会より「学会賞」を授与頂いた。受賞タイトルは「哺乳類の生殖機能を制御する中枢メカニズム」である。生殖は「種の保存」のために不可欠な機能である。加えて、超少子高齢化が加速度的に進むわが国では、高齢出産が急増し、不妊治療を受けるカップルは5組に一組にのぼる。さらに、ウシの人工授精における初回受精受胎率は年々低下しており、畜産業で解決すべき喫緊の課題となっている。このような現状において、生殖機能の中枢制御メカニズムを解明し、その知見を生殖医療や畜産現場での課題解決の一助にしたいと願っている。私は長年キスペプチンをメインテーマとして研究を進めてきた。視床下部のキスペプチンニューロンは、ヒト・家畜を含めた哺乳動物において、性腺刺激ホルモン放出ホルモン(GnRH)ひいてはゴナドトロピン分泌を強力に促すことにより、メスでは卵胞発育、排卵をオスでは精子形成などの生殖イベントを最上位から第一義的に制御する。キスペプチン研究を介して、長年の謎であったGnRHパルスジェネレータ(卵胞発育中枢)の同定やエストロジェンによるゴナドトロピン分泌への正と負のフィードバック機構の解明に資する成果をあげることができた。それらの成果を栄えある学会賞として評価して頂き、心より感謝している。

性別によらず多様な会員が活躍する日本内分泌学会に

日本内分泌学会の発展には、学術的にレベルが高く、魅力的な学会であり続けることが必須である。そのために、多様な会員の活躍と定着が鍵となる。本学会では若手会員における女性の割合が高く、20歳代では女性会員が約半数を占める。よって、若手会員、とりわけ女性会員の活躍と定着が今後の本学会の発展に不可欠であることは明白だ。さらに、2016年に実施された評議員アンケート調査において、回答者の8割以上が女性会員および基礎系会員の増員が日本内分泌学会活性化のために必要と答えた。文科省の調査によると、医学部医学科に入学した女性の割合が2024年度に初めて4割を超えたことが明らかとなった。女性の入学者の増加は、主に2018年に発覚した医学部入試不正問題が契機となって女性受験者への不当差別が是正されたことによる。女性入学者が半数を超えた大学も相当数あり、また医学科の女性の合格率が男性を上回ったという(引用:朝日新聞R6年3/8版)。そもそも女性に不当な減点係数をかけた要因の一つは、「女性は出産や子育てなどで現場を離れるケースが多い」という「無意識のバイアス」だと考えられる。これらのライフイベントが理由で、女性医師がアカデミアに定着できない場合が多いと考えられてきたからだ。それならば、性別によらずライフイベントと仕事の両立を可能とすれば良い。医師の働き方改革が大きく取り上げられる昨今、ぜひ女性医師が、ワーク・ライフ・バランス(WLB)を大切にしながら普通に働き、実力ベースで、男性と変わりなく活躍できる学会になることを望んでいる。そのことが、男性にとってもより良いWLBを可能にする。本学会が率先して、性別によらず多様な人材が活躍できることを示し、我が国の「医師の働き方改革」を牽引して欲しいと願う。

女性の「見える化」と「無意識のバイアス」克服でジェンダー平等を実現

若手女性会員の定着には、女性研究者への正当な評価、エンカレッジ、ロールモデルとしての女性会員の活躍の「見える化」が大切である。ジェンダーバランスに配慮し、学会役員、座長やシンポジストとして登壇する研究者の半数近くを女性会員が占めるようになれば、女性会員の学会活動に対する意欲をエンカレッジできる。さらには様々な賞を女性会員が受賞し、女性会員の活躍を「見える化」することも大きな意味があると考えている。ちなみに、前述の学会賞には自薦で応募した。農学系・基礎系かつ女性というトリプルマイノリティーであり、生殖内分泌という本学会の中ではメジャーとは言えない分野の研究者であっても、価値ある研究を続けていれば正当な評価と応援をしてくれる学会であってほしいと期待したからだ。女性として初めての学会賞受賞者になれたことで、女性会員の「見える化」に繋がり、少しでも後進の女性研究者の励みになれば幸いである。

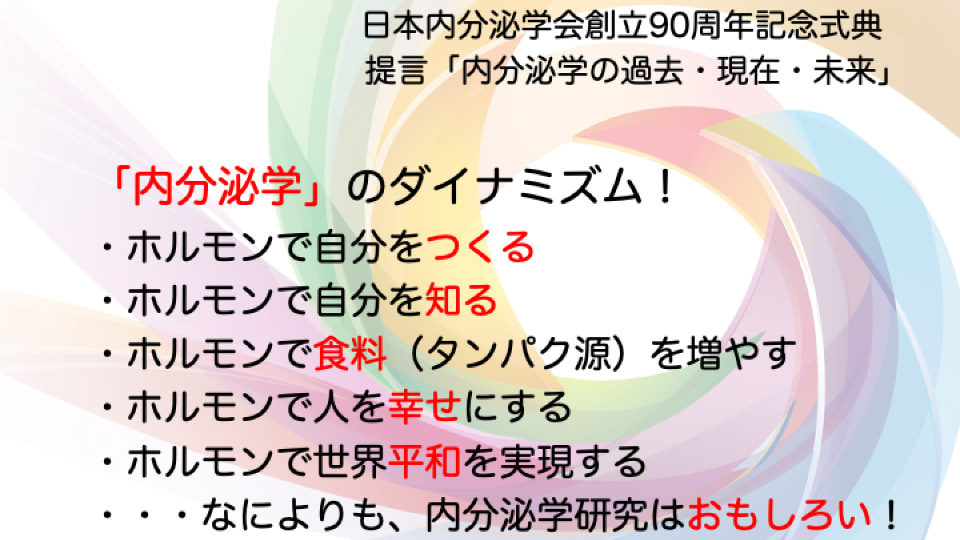

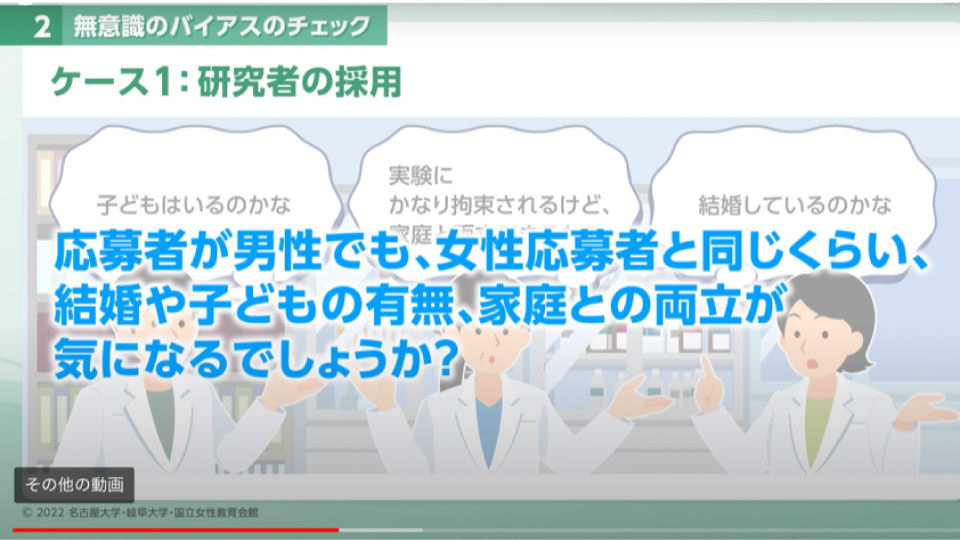

無意識のバイアスに気づく―大学におけるジェンダー平等を促すために―(図2)

無意識のバイアスに気づく―大学におけるジェンダー平等を促すために―(図2)

女性の活躍には「無意識のバイアス」を知り、これを克服し、ジェンダー平等に生かすことが重要である。「無意識のバイアス」とは、根拠のない思い込みによる判断であり、前述のように「女性医師はライフイベントなどの理由で、アカデミアに定着できない」などの思い込みがあげられる。私が長年にわたり名古屋大学で男女共同参画に関わってきた経験から言えば、「自分にバイアスはない」と思い込んでいる人が、バイアスに縛られている場合が多いようだ。「無意識のバイアス」を正しく認識して人材を発掘し、育成することが、性別によらず全ての人々が活躍することに繋がり、学会の活性化に繋がると期待される。思い込みや、女性ロールモデルの欠如によって、女性研究者がアカデミアから去ったり、本来のパフォーマンスを発揮できなかったりすれば、大きな人材の損失だ。さらに、「男性はいつでも仕事に100%のパフォーマンスで取り組める」と思い込むこともまた、無意識のバイアスによると知ることも大切である。名古屋大学は、国立女性教育会館、岐阜大学との連携により、JST「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(調査分析)」事業の一環として、「無意識のバイアスに気づく―大学におけるジェンダー平等を促すために―」という研修資料を英語版も含めて作成し公表している(図2)(https://www.kyodo-sankaku.provost.nagoya-u.ac.jp/research_analysis/outcomes.html)(英語版https://www.kyodo-sankaku.provost.nagoya-u.ac.jp/research_analysis/en/outcomes.html)。自身の「無意識のバイアス」に気付くための研修等に活用いただければ幸いである。多様な研究者の活躍が今後の学会の発展の鍵となる。性別や分野によらず活躍する会員を応援する懐の深い学会であってほしい。

内分泌−たかがホルモン、されどホルモン

日本内分泌学会は、我が国のホルモン研究に携わる研究者が集結する学会である。ホルモンは小さな分子だが、その受容体を介して、身体の生理機能を正常に保ち、健やかに過ごすための要の一つである。さらに、ホルモンは身体の性的特徴を形づくり、ジェンダーアイデンティティの形成にも大きな役割を果たす。「たかがホルモン、されどホルモン」である。あくまでも私見なのだが、ホルモンを中心とした生理学研究に携わる科学者は、ネットワーク、インタラクション、ダイナミズムなどの概念的な事柄を総合的に理解しながら真理を追求して行くという点で、想像力にあふれ、柔軟な頭脳を持っていると思っている。ホルモン研究を通じて、本学会が、多様な研究者をエンカレッジし、柔軟な頭脳で学問を究め、社会に貢献出来る成果をあげ続けられるよう、日本内分泌学会の明るい未来と益々の発展を切に願っている。

井下 尚子

森山記念病院

病理診断科

Read More

内分泌学を楽しもう!

井下 尚子

森山記念病院 病理診断科

日本内分泌学会創設100周年、おめでとうございます。医学部を卒業して今年でちょうど30年の私が大学院生、医師としてデビューしたころは、男女共同参画という考え方はなく、それまでの男性がメインで作り上げた社会の常識にハマることができて、いやだと思うことも口に出さない強い女性が、憧れのキャリアウーマンであったような気がします。その中で家庭を持ち、昔だったら腰掛けと言われたような働き方であった私でも、学会の中で「一人ひとりが輝ける未来」を目指そう!といえるのは、いろいろなキャリア形成を実現すべく、もがきジタバタした諸先輩方が道を作ってくださったからです。心より感謝申し上げます。

一般に病理は「基礎医学」と位置付けられますが、病院にいる病理医の仕事は、生検や手術検体を見て、患者さんの病気の診断や治療にかかわる検査結果を臨床医に伝えること、各臨床科のカンファレンスで違う分野の専門家として日々意見を伝えること、と言えます。他の臨床の先生方の診断/治療と違う点に、病理標本はあとで誰でも何回も見直しできること、があげられます。自分の診断によって進められた治療が正当だったのか?と常に振り返り、立ち止まり考えなければなりません。単純な誤診だけでなく、その時正しいと思っていた病理診断が、経験の積み重ねにより自分の中での診断基準が揺らぐことも、いわゆるWHO分類などの教科書的な診断方法が変わることもあります。病理診断の積み重ねによって、違和感や気づきをデータにし言葉にすることが、病理医の研究だと考えています。

私が専門医として所属する日本病理学会は、似たような研修を受けてきた病理医の集まりですが、日本内分泌学会には様々な学問を学んだ人が集まり、様々な社会的な立場の人が参加しています。多くの疑問を解決するために、非常に素晴らしい環境です。学会で出会った会員と内分泌学を語らうことが楽しい!と心から言えます。若い研究者、臨床医の皆さんが、一人ひとり、自分の価値判断基準を大きく曲げることなく、内分泌学を楽しんでいけるように、JES We Can委員として学会を支えます。次の100年も、皆で内分泌学を楽しんでまいりましょう!

岩部(岡田)美紀

香川大学 医学部 生化学

Read More

日本内分泌学会と私 ~新たな出会い~

岩部(岡田)美紀

香川大学 医学部 生化学

私は、香川県出身で、香川県立高松高校在籍時にヒトゲノムプロジェクトの壮大さと無限の可能性に魅了され、研究者を志しました。香川医科大学は、大学院博士課程で生化学・分子生物学の基礎を学び、実験の魅力に目覚め、没頭する喜びを知った、私の研究者としての原点の地です。2024年4月1日付けで、香川大学医学部生化学教授を拝命し、20年ぶりに故郷に戻り、再びこの地でScienceに取り組めることに大きな喜びを感じています。

学位取得後、よりヒトに近い疾患研究を行いたいとの思いから、2004年に東京大学医学系研究科糖尿病・代謝内科に移り、当時の教授であった門脇 孝先生(現・虎の門病院 院長、日本医学会長)、現教授である山内 敏正先生のご指導のもと、20年にわたり、共に生命科学研究に邁進してきました。東京大学では、一貫して、糖尿病など代謝性疾患における病態の分子メカニズムの解明と創薬研究に一心に取り組んできました。

私が日本内分泌学会に入会したのは、2007年、東京大学の門脇研究室でポスドクとして実験に励んでいた頃です。以来、毎年のように学会で発表を行い、2013年には、第14回日本内分泌学会若手研究奨励賞(YIA)を受賞する栄誉に恵まれました。この受賞が契機となり、中堅・若手の会(YEC)に参加する機会を頂き、2018年には学会の評議員としての活動の機会も頂きました。同年、第38回 2018年度 日本内分泌学会研究奨励賞を頂いた際、受賞講演の座長を務められたのは、当時、男女共同参画推進委員会(JES We Can(JWC))委員長だった山本 眞由美先生でした。講演後、山本先生から、JWC活動へのお誘いを頂いたことが、私にとって新たな出会いと歩みの始まりでした。その後、2022年にはJES We Can-B副委員長、さらにはJWC関東甲信越支部の支部代表として、活動の場を広げる有り難い機会も頂きました。JWC関東甲信越支部での活動を通じ、肥塚 直美先生、鈴木(堀田)眞理先生、片井 みゆき先生をはじめ、本当に多くの先輩方、幅広い先生方から貴重で心に残るご指導を賜り、私にとって大きな励みとなりました。また、友人と呼べる先生方や熱意に満ちた若手の先生方との出会いも数えきれず、本当に多くのご縁に支えられてきたことを実感しています。そして、2024年の香川大学への赴任を機に、四国支部へ異動いたしました。四国支部では、女性研究者応援小委員会(JES We Can-B)活動のさらなる充実が必要であり、JWC四国支部の支部代表の井町 仁美先生のもと、四国支部で女性研究者の活躍を支援するために、引き続き、全力で取り組んでいきたいと考えています。

JWCの活動は、研究奨励賞の受賞がきっかけで、山本 眞由美先生からお誘いを受けたことから始まりましたが、当時の私は、JWCのような男女共同参画にほとんど関心を持っておらず、意識して考えることもありませんでした。しかし、活動を通じて多くのことを学び、私の視点は大いに広がりました。世界における男女共同参画活動の歴史やアンコンシャスバイアスなどについて知り、深く考える機会を得て、今ではその重要性を強く感じています。何より、JWC活動を共にする先生方から頂く温かいご指導やサポートは、私の日々の研究者生活に大きな励みとなり、日々、勇気を与えてくださっています。

JWCでの活動経験を活かし、他学会などでもダイバーシティ推進に携わる機会が増えました。例えば、日本肥満学会では、「ダイバーシティ推進に向けた懇話会」を年次学術集会の際に開催し、今年は、「スイーツセミナー」として規模を拡大して開催する予定です。また、香川大学医学部では、「女性医師の集い」や「女性研究者の会」など多彩な活動が行われており、私も早速参加させて頂き、学生や若手研究者からベテランの先生まで幅広い交流を心から楽しんでいます。

研究者になりたいという漠然としたささやかな夢から始まった私の研究者人生は、ピペットマンを握って30年近くにも及びますが、未だ道半ばです。Scienceの探求には終わりがなく、そこにこそ、最大の魅力があります。この道中、数多くの先生方や仲間に恵まれ、共に全力で走り続けてきたことに、心より感謝申し上げます。何より、日本内分泌学会を通じて得たご縁は、私にとってかけがえのないものであり、本当に深く感謝しています。

これからの研究者としての人生の全てを捧げ、新天地である香川大学では、Scienceの魅力を本質的に理解できる次世代の医師・研究者を育成し、地域の健康長寿の実現に貢献し、さらにScienceの未来に寄与していきたいと考えています。

日本内分泌学会の諸先生におかれましては、今後とも変わらぬご指導、ご鞭撻賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

増山 律子

立命館大学

食マネジメント学部

分子栄養学研究室

Read More

卒論テーマがライフワークになるまで

増山 律子

立命館大学 食マネジメント学部 分子栄養学研究室

「研究者を志す」

最初に実験・研究というものに関わったのは、在籍していた東京農業大学農学部での研究室活動でした。卒業論文研究としてリンの過剰摂取は何故いけないのかを理解するため、高リン食を投与した動物の生理機能変化をとらえる作業をコツコツと繰り返すことにやりがいや充実感を得ていました。良いテーマに巡り合えたことが幸いです。大学院に進学し研究を進めると、学会や研究会で多くの専門家の先生方から指導を受ける機会が増え、自分の研究は内分泌学という学問分野に含まれることを漸く意識するようになりました。学会は日々の研究環境とは別世界、そこで活躍する先生方はとても眩しい存在でしたので、憧れが自分自身の研究意欲を育てたのだと思います。

「国内外の研究者とのつながり」

基礎研究者のアドバンテージは、(研究費さえ確保できれば)自由に研究の到達点を設定できることだと思います。実際のヒトの生理機能の複雑さを知らない怖いもの知らずのまま、研究の場を海外に移しました。当時、東京農業大学・東京大学の加藤茂明先生の下で作出されたビタミンD受容体欠損マウスに食事リン制限を行い、カルシウム欠乏・くる病様の表現型をほぼ正常化できたことで、海外のラボとの縁に恵まれました。チョコレートとビールの国ベルギーに渡り、Roger Bouillon先生、Geert Carmeliet先生の下で5年間研究に専念することが叶いました。学びも成果も友も得て、まさに夢の様な時間でした。

「今の課題」

教鞭を取りながら研究者を育てる立場となった今は、研究は私にとって生活の一部です。とはいっても、家族との時間を生活の軸にすると、研究はその対極にある世界です。限られた時間の中で気持ちを切り替えるのに苦戦しています。研究活動に励む学生達の笑顔が一番の癒しです。彼らから元気を沢山頂いています!

JES We Can支部代表

北海道支部

宮 愛香

北海道大学病院

糖尿病・内分泌内科

Read More

未来への扉:内分泌学の可能性を広げて

宮 愛香

北海道大学病院 糖尿病・内分泌内科

日本内分泌学会が創設100周年を迎えたこと、心よりお祝い申し上げます。

私の内分泌診療との出会いは、今でも鮮明に覚えています。人口2万人の小さな町で内科専攻医として勤務していた頃、私は先端巨大症を診断する機会に恵まれました。この診断が、私の医師としての自信と行動力を一層高め、内分泌学の奥深さに引き込まれるきっかけとなりました。地域の内分泌専門医として、他職種の専門家たちと協力しながら、患者さんとその家族の人生に寄り添うことの重要性を痛感しました。その後も臨床研究に取り組み、国内・国際学会に参加し、学術論文を執筆することで、内分泌学を通じて広い世界に目を向けることができました。

JES WE CAN(JWC)北海道支部の活動を通じて、全国で最大限の能力を発揮しそれぞれの分野で活躍されている方々と出会うことができたことも、私にとって大変貴重な経験でした。過去に権利を求めて戦った女性たち、そしてその活動を支援してくださった男性など先人に深く感謝するとともに、JWCのさらなる発展を心から祈念しております。

東北支部

櫻井 華奈子

独立行政法人国立病院機構仙台医療センター

内分泌代謝内科

Read More

内分泌学会創立100周年に寄せて 細く長いキャリア形成を目指して

櫻井 華奈子

仙台医療センター 内分泌代謝内科

1901年のアドレナリンの発見を皮切りに、様々なペプチドホルモンが日本人によって発見されてきました。新規ホルモンとその受容体の発見ののち、新規のペプチドホルモンの果たす役割がノックアウトマウス、トランスジェニックマウス等の実験から徐々に明らかになっていく過程を目の当たりにし、内分泌学に強く魅了され、内分泌代謝学を専門とすることに決めました。

ふとしたきっかけから、JES WE CAN(JWC)のメンバーとなり、他のメンバーの先生と一緒に働く機会に恵まれ、感じたことは、優秀で活動的でエネルギッシュな先生方が世の中にはたくさんいるということでした。JWCのメンバーの多くは、能力に優れ、バリバリ働く、いわゆる「バリキャリタイプ」の女性でした。私は、そういったタイプではないことを自認しており、「バリキャリタイプ」でなくても、細々とキャリアを積み重ねるやり方もあるのではないかと考え、「仕事を辞めない」を目標に現在まで働いてきました。私のような者が、働き続けることができるのであれば、他の女性の先生方の希望になるのではないかと思っています。

JCWメンバーの方々と一緒にお仕事をさせていただいたことは、何物にも代えがたい貴重な体験でした。仕事を進めるうえでのプランの立て方、仕事を依頼するときの交渉方法、自分の意見を相手に理解してもらうためのプレゼンテーションの技術、メールのやり取りのノウハウ、普段の立ち振る舞いなど、普段の仕事に役立つことばかりでした。2019年春に仙台で開催された第92回日本内分泌学会学術集会では、JES WE CANセッションの企画の立案をおこない、当時JCW委員長であった鈴木眞理先生にバックアップいただきながら、テーマの選定、演者の選定などを行い、準備を進めた経験は、仕事を行う上で、今、大変役に立っています。

また、JCWの活動の一つとして、「学術活動における男女格差の縮小:日本内分泌学会女性専門医育成委員会(JES We Can)による10年間の経過報告」と題した論文をEndocrine Journal誌 2019年4月号(Endocr J. 2019 Apr 25;66(4):359-368. )に掲載できたことも大きな収穫でした。女性活躍の指標として、内分泌学会総会での女性の座長数の割合の推移を調査していたのですが、そのデータを論文化したらどうかといったお話があり、片井みゆき先生を中心として、論文化に取り組みました。男女共同参画関連のデータを英語で論文化したものは、当初ほとんどなく、後世に残る論文に仕上がったと思っております。

東北地方では、内分泌学を専攻する医師が少なく、内分泌内科診療ができる医療機関を求めて、遠く離れた地域から内分泌疾患の患者様が来院している状況です。私の勤務している仙台市の病院にも、県内の50km以上離れた地域や、隣接県の福島県、山形県、岩手県から患者様が来院しています。前述した論文(Endocr J. 2019 Apr 25;66(4):359-368. )のデータでは、2017年度の学会員の女性会員の比率は全体では31.1%ですが、20歳代は49.3%、30歳代は47.2%となっており、若年層における女性の比率は、約半数に達しています。内分泌内科診療を担う若年女性会員には、ライフイベントをきっかけに仕事を辞めることなく、長いキャリアを築き、内分泌疾患で困っている患者様のために、働いてもらえることを切に願っています。

関東甲信越支部

槙田 紀子

東京大学大学院医学系研究科

内分泌病態学

Read More

素直にがんばれる社会実現に向けて

槙田 紀子

東京大学大学院医学系研究科 内分泌病態学

私がJES We Canの活動に携わらせていただくようになったのは、ほんの数年前、関東甲信越支部JWC代表でおられた片井みゆき先生にJWC関東甲信越支部協力委員としてお声がけいただいたことがきっかけです。そんな自分を反省するとともに、これからがんばろう、という思いを強くしています。そして、2年後に内分泌学会が100周年を迎えます。ダイバーシティの観点からさまざまな企画を考える中、いろんなことに気づき、考えさせられています。これまでのキャリアパスを振り返りながら今の私の思いを記してみたいと思います。

●がんばらないと認められない時代

最も大きな気づきは、私が若かりし頃は女性支援、若者支援という概念すらなかった時代だったということ。そんな中、私を動かし続けてきたのは「同じだけがんばっていたのでは無理。認めてもらうにはもっともっとがんばらなくては」という思いでした。研修医時代、女性ということだけで信頼するに値しないという患者さんの無言の態度、担当医交替まではいかないまでもその勢いを感じたことも何度かありました。だから、同僚(ほとんど男性でした)よりもがんばったという自負があります。学べば学ぶほど力がついて仕事が楽しくなり、でも夜になると家に帰るエネルギーが切れてしまい病院のソファーで朝を迎える、という日々でした。そんな私を、病院のお掃除をしてくださるおばさまたちが心配して起こしてくださり、患者さん用の朝ごはん(朝止し忘れられたもの)をおしゃべりしながらいただくのがエネルギーの源でした。病院の地下の大浴場(その後壊されました)にこっそり入るのも楽しみでした。こうした大変だけど楽しい研修時代を経て、「全身を診る」ことをモットーとする第4内科に入局しました。そして体液コントロール、とくに電解質異常について考えることが好きで、腎臓内科を専門とすることに決めました。5年目にもなると、腎臓内科医として自分1人で様々な意思決定ができるようになり、臨床が楽しくてならない日々でしたが、ある種の「飽和感」も抱くようになりました。だれも知らないことを探求していきたい。大学院への入学を決めました。ラボでの研究は、はじめての経験ばかりでとても楽しかったのですが、後のメンターとなる飯利太朗先生との出会いで私のキャリアパスが大きく変わりました。研究の世界にどっぷりつかる日々のはじまりです。私たちの恒常性維持にとって欠かせないホルモンとその受容体。私はその軸の1つとしてGタンパク質共役受容体(GPCR)の世界に魅せられ、今は内分泌の虜になっています。

飯利太朗先生、Henry Bourne先生、ラボメンバーと(2007年2月UCSF)

●がんばることが強要される時代

大学院を卒業して臨床の現場にでると私は内分泌1年生。大きな壁にぶちあたりました。患者さんだけではなく、周りの先輩方の信頼を得るために、猛烈勉強しました。そのころ内科の女性助教は私1人でした。男性と同じように同じだけ仕事ができることを示していかなくては、という思いで、当直はじめすべての業務を男性医師と等しくこなしてきました。もちろん仕事が楽しいというのが大前提でしたが、「がんばらないと認められない時代」は続いていました。しかし振り返ってみると、ちょうどその頃女性支援や若手支援なる“動き”がでてきたころだったと思います。でも、その支援はgender roleを前提とするものでした。「支援してあげるから女性としての役割をきちんと果たしなさい。」という無言の圧力を感じました。見かけ上女性が大事にされる時代、端的にいえば支援を甘受する対価として「がんばることが強要される時代」の到来です。「がんばらないと認められない時代」よりも大きなプレッシャーです。私はそんな支援に心の底では小さな反発を覚えながらも、自分の気持ちに素直に仕事ができる環境に恵まれていたので、その時流に乗ることができました。今から思うと、私の世代は女性が「差別される」時代から女性が「“大事”にされる」時代への劇的な遷移をリアルタイムに経験してきた世代だと思います。そして私はその「差別」をバネにがんばれて、そのがんばりが女性支援を掲げる社会の需要とマッチした恵まれた存在なのだと思います。しかし、「女性が“大事”にされる時代」では、他の多様な生き方は大事にされません。

●素直にがんばれる社会へ

私たちが造り上げる社会に、バネにすらできない抑圧があるならば、それを声にしたい。これは私が学生時代に考えていたことです。医学を学び、医療を達成する中で忘れていた私の初心です。社会を突き動かす力は、差異(矛盾、異質なもの)と闘う力だと思います。蓋をされてしまっている差異があるならばそれを声にしていきたい、これこそが社会を活性化する源だと思います。社会を構成する人は個々に異なるはずですから、差異のない社会は本来的にありえないはず。隠された差異を声に出し、その声を受け止め、また声に出していく。この営みこそがダイバーシティを包容できる社会実現への第一歩なのではないかな、と思います。そしてこの包容力の涵養こそが「がんばることが強要される社会」からの脱却、「素直にがんばれる社会」の到来を可能とするのだと思います。

日本内分泌学会創設100周年を契機に、ダイバーシティーを包含できる学会をめざし、JES We Canの大先輩の先生方、私と同世代の仲間、そして若き後輩たちと一緒に活動してまいりたいと思います。

※男性、女性、差別という言葉をあえて使用させていただきましたこと、お許しください。

北陸支部

竹下 有美枝

金沢大学附属病院

内分泌代謝内科

Read More

女性医師とともに働き成長していく

竹下 有美枝

金沢大学 内分泌・代謝内科学分野

私が入局した金沢大学第一内科は女性が少なく、紅一点言われながら研修医時代を過ごしました。紅一点は良いことでも悪いことでもどんなことでも目立ってしまうので、研修医時代はかなりの緊張感をもってお仕事に取り組んでいました。医師3年目で専門に進むとき、内分泌疾患の学問そのものや患者とともに治療法を考えていくところに魅力を感じ、第1研究室(内分泌・代謝内科学)を選びました。第一研究室には、育児と両立して立派に基幹病院の部門トップを務めたり、研究発表や論文作成したりして活躍する女性医師が在籍していたことも選択した理由でした。私は、学位と専門医がそろった後に出産しました。これまで、男性医師と同じように救急や当直業務をこなしてきたので、育児は余裕だと考えていました。しかし、それは大きな誤りだと知りました。身近で見てきた女性医師は、育児サポ-トをする公共機関を有効利用し、上手に時間をやりくりして、育児の辛く暗い部分を後輩に見せることはなく、気丈に立派にお仕事をしていたということを知りました。

帰国後に日本内分泌学会男女共同参画推進委員会(JES We Can)北陸支部代表を務めることになりました。JES We Canの活動によって、北陸地域の若手女性医師が内分泌代謝内科を専攻するきっかけになったこともあり、非常に大切な仕事を任されていると実感しています。優秀でまじめな女性若手内分泌代謝内科医師が多くいることで、私も気を引き締めて頑張ろうという意欲に駆られます。今後も、多くの女性医師が内分泌代謝内科医のモチベ-ションを維持・向上しながらキャリア形成を図っていければと願っています。

東海支部

山下 美保

浜松医科大学 医学部付属病院

国際化推進センター

Read More

JES100周年によせて

山下 美保

浜松医科大学 医学部付属病院

国際化推進センター

1.2023年企画演者の先生と委員で

浜松医科大学国際化推進センター兼内分泌代謝内科の山下美保と申します。2020年よりJES We Can 東海支部(Tokai)の委員として現在活動させていただいています。JWC Tokaiの活動の中心は、毎年の東海支部学術集会における1セッションの企画・運営になります。女性会員がかかわる機会がまだまだ少ない学会運営やプログラム作成の一端をより多くの人が経験し、学会の活性化につながるよう目指しています(写真1)。

さて、私の医師としてのキャリアが始まったころは、今のような研修医システムではなく、内科には所属したものの専門は決めていない状態でした。そんな中、最初に受け持った患者様が先端巨大症であったことが、いま考えると内分泌に興味を持つきっかけになったと思います。全身が変わるホルモン疾患の面白さを目の当たりにしたことと、検査結果の正しい解釈をすれば経験豊かな先生方と議論ができるところが面白いと感じ、内分泌を専攻することにしました。

2.恩師と医局員と

浜松医科大学は昔から下垂体副腎班、甲状腺班、糖尿病班の3つにわかれ、私が下垂体副腎班に入ったのは、沖隆先生と飯野和美先生という二人の恩師に出会ったおかげでした。東北大学に国内留学されていた飯野先生が赴任された市中病院に配属された縁でご指導を受け、男女関係なく、アカデミックであることを当然のように求められたことが、その後も自由に自分の道を選択するようになった要因だと思います。大学に戻ってからは飯野先生と同じ下垂体副腎班に入り、沖先生のご指導を仰いできました。沖先生は内外ともにご高名な先生で、臨床と研究両面で尽力することが求められましたが、同時にお聞きすればなんでも教えていただけるという環境は大変貴重でした。沖先生の専門である下垂体細胞のACTH分泌調節機構について研究を行い、大学院を卒業したころ、学生のころから念願だった海外留学への道を模索し始めました。(写真2)

3.IDカードでしかミシガンとわからない写真

そのころちょうど話題となっていた視床下部・エネルギー代謝の勉強をしてみようと、POMCニューロンで有名なMalcom Low教授のもと、ミシガン大学に留学することとなりました。つてはなく、いくつか研究室にメールを出していたところ、面接に来ますか?と言われ渡米し、自分の院生時代の研究の発表をプレゼンして、その翌日には契約書をもらって帰ってきたと、いうあっという間の出来事でした。ラボが引っ越したばかりで、人を探していたという幸運があってのことでしたが、その後3年間実験三昧の生活でした。臨床の教室ではなかったため、教授はMD.PhD.でしたが他の方はみんな研究者で、実験・研究に関する知識も深く、教えてもらうことばかりでした。単科大学で過ごしてきた私にとってキャンパスの大きさだけでなく、研究室の多さ、動物実験施設の近代化、数々のCoreの便利さなど、あっけにとられることばかりでした。ただ、そんな中でも日本人の勤勉さと丁寧さは、海外でも大事にされるところだなと、実際に自分が働いてみて感じました。アットホームなラボだったこともあり、ホームシックにかかることもなく、楽しい留学生活を送りました。(写真3,4)

4.ラボメンバーと大学敷地内のArboretumで

大学院の間も完全に病棟フリーだった期間が短く、臨床から離れた生活が3年続いたあたりで就労ビザに切り替えないかと打診され、やはり臨床が恋しくなり帰国を決めました。診療の勘を取り戻すのにしばらくかかり、もともと二足の草鞋を履くのが苦手だったこともあり臨床に時間をさく割合は多くなりましたが、それでも研究に携われるところは大学ならではだと思っています。留学で勉強した肥満の知識をどんな形でもいいので臨床に生かしたいと、肥満減量外科チームの立ち上げから携わり、年間約20症例近隣よりご紹介いたき、約半数を手術に持ち込んでいます。また、希少疾患である下垂体疾患を多く経験できるのも大学の強みでもあり、学生・研修医に指導する機会も多く、まだまだ勉強の毎日です。

医学生時代にお世話になっていた先生から英語の能力を買われて国際化推進センターの開設時に声をかけられ、自分の特性をいかせればと思い、お受けしました。自分が想定していた以上に重宝がられ、二足どころか三足になってしまっていますが、内容は充実しており楽しく仕事をさせていただいています。この仕事についてから、自分がそれほど頑張らずにやっていることがなぜか高く評価されることがあるということ(頑張っているものが評価されたい!)と、好きではないと続けられないことを痛感しました。内分泌は何年たっても興味深く、続けていきたいと思える分野です。

先輩方の努力により、以前より女性の選べる選択肢が増えてきていますが、その選択肢を増やし続けることと、無理せず自由に選択することができる社会になるよう、今後も尽力していきたいと思います。

近畿支部

浅原 哲子

独立行政法人国立病院機構京都医療センター

臨床研究センター 内分泌代謝高血圧研究部

Read More

日本内分泌学会 100周年記念事業 JES We Canエッセイ

浅原 哲子

JES We Can委員長

独立行政法人国立病院機構 京都医療センター臨床研究センター 内分泌代謝高血圧研究部

私は、1994年、内分泌代謝・糖尿病・肥満の基礎研究をしていた大学院生時に日本内分泌学会に入会、2009年、京都医療センター臨床研究センター長の島津章先生のお誘いで、当時、初代委員長の高野加寿恵先生が牽引されている男女共同参画推進委員会(JES We Can)に参画させて頂きました。歴代の委員長である肥塚直美先生、鈴木眞理先生、山本眞由美先生によるJES We Can推進活動のもと、主に近畿支部で活動を行って参りました。参画14年目の2023年に、有馬寛代表理事より、JES We Can委員長のご指名を頂きました。その重責を担えるか大変心配ではありましたが、浅学菲才な私でも何かしらお役に立てるものがあるのではないかと考えお引き受けすることにいたしました。期せずしてその2年後に日本内分泌学会が100周年を迎えるというタイミングでありました。そこで、100周年記念事業の一環として、JES We Canメンバーの諸先生方(ベテランから若手中堅の先生まで)のお力添えのもと100周年記念のエッセイを寄稿する企画を立ち上げることにしました。

この度、日本内分泌学会に入会して30年来の研鑽を積ませて頂いた自身のキャリアパスを振り返るにあたり、やはり、これまでの道のりにおいては、『セレンディピティの連続』であったと感じております。

■迷いに迷った研修医時代~内分泌代謝学の恩師と研究テーマとの出会い~

医師になって早30年。曲がりなりにも内分泌代謝・糖尿病診療と研究を進めてこられたのは、数多くの素晴らしい先生方と興味深い研究テーマに出会うことができたからに他なりません。実は、九州大学医学部卒業前、私は内科に進むか、外科に進むかさえも迷っており、最初から内分泌代謝学の研究をしたい等の明確なVisionがあったわけではありませんでした。たまたま、国立京都病院にてレジデントとして研修していた際、ある納涼会で、糖尿病研究を主導されていた葛谷英嗣院長と隣になり、「将来どうしていくのか」と尋ねられ、思いつくままに「肝臓か糖尿病の研究をしたいかもしれません」と申したのが、京都大学大学院内分泌代謝内科に進学するきっかけとなりました。

進学後、中尾一和教授(京都大学名誉教授)のご指導の下、小川佳宏先生(現・九州大学教授・日本内分泌学会100周年記念事業実行委員長)が若干32歳で立ち上げられた分子代謝医学研究室にて、糖尿病と肥満に関する基礎研究を開始しました。ちょうど、1994年末にレプチンの発見がNature誌に報告され、私も“レプチンの中枢作用の解明”という命題を頂き、共同研究として塩野義製薬・油日ラボ(滋賀県甲賀市)の勝浦五郎先生にご指南を賜ることになりました。京都大学から油日ラボまで、信楽の山を超える片道1時間半の道のりでしたが、研究の御指導を賜りに、週3回通いました。約3年間、VMH破壊ラットなど肥満モデル動物を作製するなど、レプチンの視床下部を介した中枢性食欲・エネルギー代謝調節作用を研究しました。特に、メラノコルチン4受容体(MC4R)拮抗薬・SHU9119をレプチンと同時投与した際に、レプチンの食欲抑制作用が完全に消失すること(レプチン投与ラットでは一晩で約30g痩せるのに対し、拮抗薬同時投与ラットでは全く痩せていなかったこと)を認めた時には、深い感銘を受けました。“レプチン作用の下流に視床下部メラノコルチン系(MC4R)が存在する!”と大発見を喜んでいた矢先、同研究は1ヶ月の差で米国の研究者よりNature誌に報告されてしまい、悔しい思いをしたことは懐かしい思い出であります。同時に、多くの文献を読み、アイデアを発案して、実証することの高揚感を覚えました。研究室では、益崎裕章先生(現・琉球大学教授)など素晴らしい諸先輩方のお姿を拝見しながら、研究立案からプレゼン方法を学び取り、基礎研究の重要性とその醍醐味を存分に味わわせて頂きました(写真①)。今でも、勝浦先生には鹿児島大学特任准教授退官後、現在当研究部の客員室長として、肥満研究(視床下部―報酬系による摂食調節とうつ)の研究の御指南を戴けていることに、セレンディピティと感謝を感じております。

大学院卒業後、大学院時代に学んだ、脂肪細胞から分泌されるアディポサイトカインが本当に、実臨床・ヒトでも肥満病態を反映して変化するのかということに興味を持っていました。そこで、時を同じくしてインスリン抵抗性改善薬(TZD)が上市され、またその当時赴任していた大阪府済生会野江病院に動脈硬化測定機器(PWV)も導入された事もあり、糖尿病診療に従事する傍ら、TZDの抗炎症・抗動脈硬化作用の臨床研究を行いました。そこで、TZDによるアディポネクチン上昇、炎症指標・高感度CRPとPWVの改善作用を認め、何とかDiabetes Care誌にアクセプトされました。これが私の最初の臨床研究論文第1号となり、臨床研究を始めるきっかけとなりました。

写真① 京都大学大学院の研究室にて

左から、加隈哲也先生(大分大学教授)、小川佳宏先生(九州大学教授)、浅原、中所英樹先生(ちゅうしょクリニック院長)、海老原健先生(自治医科大学准教授)、益崎裕章先生(琉球大学教授)

■研究部運営の難しさと共同研究推進

大学院卒業後は海外留学するか大変迷っていたところ、2003年、京都医療センターに臨床研究センターが発足し、糖尿病研究部室長に就任させて頂きました。2016年より内分泌代謝高血圧研究部長として、糖尿病・肥満症・内分泌代謝に関する臨床・基礎研究、具体的には国立病院機構(NHO)多施設共同研究、AMED研究等の共同研究などを推進して参りました。私は、自由に診療・研究をさせて頂ける環境に感謝しながら、国内外の先生方と積極的に交流して参りました(写真②)。2011年、初めて日本肥満学会学術奨励賞という大きな賞を頂いた当日の学会懇親会において、たまたま野田光彦先生(現・国立国際福祉大学市川病院教授)と隣り合わせになりました。以来、同先生からはAMED研究を通じて臨床研究提案から推進に至るまで、貴重なご指導を賜っております。また、日本内分泌学会の内分泌代謝学サマーセミナーでは景勝地で2泊3日、多くの内分泌代謝の先生方と寝食を共にして交流できたことは私の財産になっています(写真③)。JES We Can副委員長の槙田紀子先生との出会いもその一つです。この様に、私はこれまで学会・研究会等での出会い・名刺交換などのチャンスを生かして、久山町共同研究や他の大学やナショナルセンターとの共同研究などを推進して参りました。

写真② ジョスリン糖尿病センターの先生方と京都医療センター元院長・葛谷英嗣先生、糖尿病センター元診療科長・山田和範先生、糖尿病センター医師メンバーとの夕食会(京都 高台寺)

写真③ 第32回内分泌代謝学サマーセミナー 懇親会(富士レークホテル・河口湖)

左から児島将康先生(現・久留米大学名誉教授)、浅原、寒川賢治先生(元国立循環器病研究センター研究所所長)、橋本貢士先生(現・獨協医科大学埼玉医療センター教授)、西尾美和子先生(現・東京医科歯科大学准教授)

診療につきましても、2001年より肥満・メタボ専門外来を開設させて頂き、約20年間、素晴らしいスタッフの皆様と、様々な治療プログラムをチーム医療にて展開することができました(写真④)。チームの管理栄養士さんと共同開発したメタボ対策レシピ本(2014年・2016年発刊)や研究員と作製したダイエットノート(食事記録・体重グラフ)は今でも肥満専門外来や院内外のプロジェクト、メディアなどで活用されており、感慨深いです。

写真④ 京都医療センター糖尿病センター 肥満メタボ専門外来チーム

研究部運営に関しては、研究費獲得、人材獲得・育成から研究推進に至るまで困難の連続でした。しかし、これまで何とかやってこられたのは、院内の歴代院長、臨床研究センターの歴代センター長、20年来御指導頂いている展開医療研究部・長谷川浩二部長はじめ臨床研究センターの先生方、糖尿病センター・内分泌代謝内科のエキスパートの先生方はもちろんのこと、NHO関連施設並びに共同研究者の先生方、歴代の研究員の皆様との幸運な出会いがあったからに他なりません(写真⑤)。また、国立病院機構では多施設共同研究を推進するという命題があり、肥満症・糖尿病多施設共同研究を推進する上で、目標登録症例数の達成を目指す際にも、多数のNHO関連病院の先生方、特に、JES We Canメンバーである的場ゆか先生(小倉医療センター)、吉田守美子先生(四国こどもとおとなの医療センター)、櫻井華奈子先生(仙台医療センター)に多大な御協力を頂き、ここでもJES We Canの連携力に感謝の日々であります(写真⑥)。

写真⑤ 京都医療センター臨床研究センター内分泌代謝高血圧研究部メンバー

写真⑥ 国立病院機構(NHO)肥満症・糖尿病多施設共同ネットワーク研究(JOMS/JDOS3)

班会議(於:京都医療センター 大会議室)

■女性医師・研究者としての歩み~仕事と家庭の両立~

男女共同参画推進活動に携わって感じるのは、やはり、女性にとって仕事と家庭の両立が難しいということです。かくいう私自身、妊娠・出産・育児 を経験し、さらに介護も重なり、その難しさを体感しております。多くの女性の先生方が仕事と家庭・育児を両立してこられていることに改めて感銘を受けている次第です。

自身の経験からも、今後、全ての先生方が各ライフステージにおいて安定的・継続的に活躍でき、診療や研究の醍醐味そして奥深さが実感できるよう、JES We Canとしても男女共同参画の推進とその環境の整備に全力で尽くして参ります。

■一期一会:多くの先生方との出会いとセレンディピティ~次の100年に向けて~

日本内分泌学会100周年という節目に、多くの先生方と活動できるセレンディピティ―に感謝しつつ、次の100年、真のダイバーシティー・男女共同参画の具現化に向け、JES We Can先生方はもちろん、多くの内分泌学会の諸先生方のご教示ご協力のもと、全身全霊をささげて取り組む所存でございます。

皆様、今後とも御指導・御協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

中国支部

鞁嶋 有紀

島根大学医学部小児科

Read More

内分泌学シグナルが、もたらし、支える私のライフサイクル

鞁嶋 有紀

島根大学医学部小児科

私の最初の内分泌学の出会いは、在学していた富山医科薬科大学(現富山大学)の当時の第1内科教授小林正先生のインスリンシグナルの講義でした。当時の私は大変不真面目な学生で、居眠り常習犯であり、小林正教授の講義も同様でした(申し訳ございません)。しかし、この講義はどこか違う、何か気になるという印象がありました。今思うと小林正教授の熱いインスリンシグナル愛がおそらく私の心の中の内分泌愛を刺激していたのだと思います。

卒後、私の故郷の島根県の県境にある、鳥取大学小児科に入局(1996年)いたしました。当時は腎臓を専門にするつもりでしたが、偶然に同じ入局の同期がすでに2名も腎臓志望で、私の入る隙間はありませんでした。そして、当時の関連病院の上司から、お前のようなとろいやつは、内分泌しかできないという一言で内分泌学を志すことになりました。今の若い方なら、普通はメンタルを崩す?所かもしれませんが、偶然にも当時、性分化疾患、汎下垂体機能低下症、緩徐進行型1型糖尿病の3疾患を私が担当することになり、改めて、内分泌学面白い!!と感じ、当時の上司である花木啓一先生(前鳥取大学医学部保健学科教授)に、私は内分泌をします!と電話で直接電話をしたことを今でも覚えています。

2003年米国内分泌学会にて神﨑晋教授と

そして、鳥取大学に帰局、翌年偶然にも神﨑晋先生が新しい教授に就任、とろい人が入る小児内分泌は、メジャーな専門領域となってしまいました。そして、案の定私は神崎晋先生下の初めての大学院生となりました。そこから神﨑教授から子宮内発育遅延性低身長児にIGF1受容体の遺伝子異常の人がいるかもしれないから調べなさいといわれ、それが私の一生涯のテーマとなることも知らずに始めることになりました。それから、外来に張り込んで?、小さく生まれて低身長の人はいないか、いたら、鞁嶋コール!というシールを張り付けサンプル集め、ひたすらDNA抽出、PCR,解析という単純作業を繰り返していましたが、意外にもとても楽しかったです。周囲は内心、みつからないだろうとおもっていたようですが、なんと、宝くじを引くような確率で世界で2家系目を鳥取で見つけることになりました。しかし、遺伝子の解析はできてもIGF1のシグナルを評価できる設備はなく、神﨑教授が口添えしていただき、東京大学農学部の高橋伸一郎先生のところに勉強に行くことが叶いました。当時高橋先生の文章を読み、引き寄せられるようにみたのを覚えています。そして、当時鳥取大学第1内科の研究室の設備を借りさせていただいていましたが、当時の1内の研究室にCell signalingのインスリンシグナルの図がはってあり、雷をうけるような衝撃を受け、こんなシグナルが、小さな細胞の中で起こっていることに、本当に感動し、夢中になりました。このような経験は、人生のうちで2回しかありません(一つ目は幼稚園のころピンクレディーを初めてみたときです)。そこからどんなにつらいことがあってもIGFシグナルのことを考えたら忘れるくらい大好きになりました。そして、富山で教わった小林正教授のインスリン受容体異常症の論文を参考に、機能解析を行い、縁を感じました。

マウントサイナイ医科大学留学時代(ラボメンバーと)

院を卒業後、神﨑教授、高橋伸一郎先生、肥塚直美先生の御援助があり、NYにあるマウントサイナイ医科大学のDerek LeroithとShoshana Yakar先生のラボに2006年から2009年まで留学しました。当時ラボには女性の糖尿病専門医師が多く働いており、殆どがお子さんを持ちながら医師・研究をこなしている姿にカルチャーショックをうけ、少なかった結婚願望が芽生えるようになりました。帰国後、縁があり、中高の同級生と結婚(2014年)し、45歳(2017年)で長女を出産することになりました。小児科医となって20年、子育ては経験済みのように思っていたとんでもない私でしたが、初めての育児経験は戸惑うことが多く、日本における男女格差の問題を、育児を通して直接感じることになりました。女性医師支援に私もできるだけのことをしたいと感じるようになりました。

島根大学小児科医局員と

そして2020年島根県立中央病院産婦人科故栗岡裕子先生から、当時島根大学第1内科准教授山内美香先生の後任としてJES WE CAN(JWC)の中国支部委員の依頼があり、二つ返事でお受けしました。また、2021年4月より、島根大学小児科の准教授として赴任、成長障害研究をつづけながら、JWCの中国支部の委員である、三好智子先生、折出亜希先生とともに、JWCの活動も微力ながらやらせていただいています。島根大学では、卒前教育も担当しており学生に男女共同参画の大切さも教えています。

家族と共に

振り返るとまさに内分泌学がなければ、今の人生、家庭、キャリアもありませんでした。内分泌学が与えつづけてくれたシグナルが、私を支え、生きる力となり、その枝葉がJES WE CANにつながっています。内分泌学は学問ですが、それを通して、たくさんのことを与え続けています。きっと大なり小なり学会員の皆様は内分泌学のシグナルを受けているはずです。人生のターニングを迎えた今、今度は若い世代につないでいけるよう、微力ながら一生懸命伝えていこうとおもっています。内分泌学のシグナルを受け、それぞれのライフサイクルを歩いてみませんか?

四国支部

井町 仁美

香川大学 医学部

内分泌代謝・先端医療・臨床検査医学

Read More

JES We Can活動を振り返って

井町 仁美

香川大学 医学部 内分泌代謝・先端医療・臨床検査医学

四国支部の香川大学医学部、内分泌代謝•先端医療•臨床検査医学講座の井町仁美です。

2011年より四国支部のJES We Can委員を担当しております。四国支部からの委員の参加はもしかきたらこの時からかもしれません。今回こちらを寄稿させていただくにあたり、過去を振り返ってみました。

四国支部の初めてのJES We Can企画は第11回日本内分泌学会四国支部学術集会です。この地方会の学会長であられた高知大学の岩崎泰正先生が企画段取りなどほぼ助けてくださって、シンポジウム開催となりました。JES We Canの委員ということで座長席に座っていただけのような気がします。学会後、翌年から四国支部のJES We Can企画はどうしたら良いのだろうかと心配でしたが、徳島大学(現、四国こどもとおとなの医療センター)の吉田守美子先生が米国留学中にもかかわらず、委員会に参加してくださり、また歴代支部長、歴代の学会長、多くの先生方、関係者の皆様のご協力があり現在に至るまで企画を続けることができました。この場を借りて、関係者の皆様に深く感謝申し上げます。

JES We Can活動を通じていろいろいろいろなチャンスをいただくことができました。まず、JES We Can全国の委員先生にお会いすることができました。四国支部のJES We can企画のため四国内外から、様々な分野の先生をお招きしてセミナーを開催することにより、さらに多くの先生方と知り合いになるチャンスに恵まれました。JES We Can委員になった頃、四国支部の評議員となり、JES We Can活動を四国支部の幹事会や評議員会で報告する機会を得るようになりました。基本人前でお話するのは苦手ですが、主だった四国支部の先生方とお話しする機会を得ることができるようになったのは、委員会活動のお陰です。また、他学会や米国内分泌学会のWomen in Endocrinologyの活動、その他国内外の男女共同参画に関する活動などの知識を得ることができました。そして一番は、吉田守美子先生とやりとりする機会が増えたことです。よく似た立場の先生が臨床や研究などで考えておられることに触れることができて、大変心強く思いました。

私も吉田守美子先生もJES We Canの女性医師応援小委員会の委員として活動になり、長く四国支部は女性研究者応援小委員会の委員が不在でした。しかしながら2024年度4月に岩部美紀先生が香川大学医学部生化学の教授として赴任され、四国支部の女性研究者応援小委員会の委員として活動いただけるようになりました。さらに愛媛医療センターの加藤ひとみ先生、高知大学の岡崎瑞穂先生が女性医師応援小委員会活動に加わっていただけることになりました。一緒に四国支部における活動を活発化させなけれと決意しております。

このように、JES We Can活動をはじめとした男女共同参画の活動を続けることができたのは、上司の村尾孝児教授をはじめ医局員の皆様の理解と協力があったからです。大学院生として研究をするために大学に戻ってきた時、当時の教授であった高原二郎先生から村尾孝児先生を師事し分子動脈硬化学の研究を行うようにと言われたのが、村尾孝児先生について行くきっかけでした。内分泌代謝学の研究だけでなく、臨床のイロハもご指導いただき、これまで楽しく内分泌代謝学を続けることができました。これからも間違いなく、楽しく内分泌代謝学を続けていけると思えるようにしてくださった、村尾孝児先生をはじめご指導くださった先生方、医局の皆様にも深く感謝申しあげます。

最後に、宣伝させてください。2025年9月6日に第25回四国支部学術集会を香川大学医学部キャンパス内で開催予定です。多くの方に参加をお願いしたいと思っております。

九州支部

三宅 育代

社会医療法人共愛会 戸畑共立病院

内分泌代謝内科

Read More

半世紀先、1世紀先を想像して

三宅 育代

社会医療法人共愛会 戸畑共立病院 内分泌代謝内科

約1世紀前に内分泌学会の新設に携わった先輩方は、どんな思いで尽力したのでしょうか。令和の時代を生きる私達には想像もつかない苦労があったと思います。人差し指1本で四角い画面を操作するだけで世界中の商品を取り寄せできる令和の時代を、先輩方は思いもつかなかったことでしょう。スワイプやタップとういう新たな言葉の概念が生まれることも想像もしていなかったでしょう。当日~数日で各種ホルモンの測定が可能になり、診断期間が短縮された現代の医学環境を(先輩方が)知る術があったとしたら、どんなに羨んだ事でしょうか。「今の子達は恵まれているな。」とか、又は「これでは診断能力が身につかない!」などと呆れられていたかもしれません。“SF映画の世界は将来必ず実現する”とも言われるように、50年後、100年後の未来では、実際に自動車は地上から宙へと移動しているのでしょう。スポーツカーなどは公道を走行できず、コレクションの対象になっているかもしれません。

先日NHKが、戦時下の性暴力と引揚者に行われた堕胎手術を報道していました。実際に関わった医師への取材も放映され、その報道を視て強い衝撃を受けるとともに、倫理観だけでなく正義感さえも、その時の社会的背景により時代と共に変化していくものだと痛感しました。

旧優生保護法しかり、その時代で最善とした判断が後世で批判の対象となることは少なからず生じます。令和の時代に、今、私達が最善と信じ決断し行動した事が、50年先、100年先の人々にどう評価されるのでしょうか?少し不安な気持ちでもあります。今の私達が次世代への好ましいステップとなるよう願いたいものです。

ダイバーシティとJES We Can サポーター

北海道支部

宮 愛香

北海道大学病院

糖尿病・内分泌内科

Read More

未来への扉:内分泌学の可能性を広げて

宮 愛香

北海道大学病院 糖尿病・内分泌内科

日本内分泌学会が創設100周年を迎えたこと、心よりお祝い申し上げます。

私の内分泌診療との出会いは、今でも鮮明に覚えています。人口2万人の小さな町で内科専攻医として勤務していた頃、私は先端巨大症を診断する機会に恵まれました。この診断が、私の医師としての自信と行動力を一層高め、内分泌学の奥深さに引き込まれるきっかけとなりました。地域の内分泌専門医として、他職種の専門家たちと協力しながら、患者さんとその家族の人生に寄り添うことの重要性を痛感しました。その後も臨床研究に取り組み、国内・国際学会に参加し、学術論文を執筆することで、内分泌学を通じて広い世界に目を向けることができました。

JES WE CAN(JWC)北海道支部の活動を通じて、全国で最大限の能力を発揮しそれぞれの分野で活躍されている方々と出会うことができたことも、私にとって大変貴重な経験でした。過去に権利を求めて戦った女性たち、そしてその活動を支援してくださった男性など先人に深く感謝するとともに、JWCのさらなる発展を心から祈念しております。

東北支部

羽田 幸里香

公立置賜総合病院

内科(代謝・内分泌)

Read More

内分泌そしてJES WE CANとの関わりを振り返ってみて

羽田 幸里香

公立置賜総合病院 内科(代謝・内分泌)

公立置賜総合病院 内科の羽田幸里香と申します。

JES WE CAN(JWC)の東北支部のメンバーに入れて頂いておりますが、いつも他の先生方について歩いているような感じでいつもお世話になってばかりでおります。このような私がエッセイを書くのは、他の先生のような素晴らしい経験も他の先生に共有した方がいいような知識もなく申し訳ない気持ちでおりますが、私なりに内分泌やJWCとの関わりを綴っていこうと思います。

そもそも、私がなぜ内分泌の道に興味を持ったのか、鮮明な記憶があるわけではありませんが、今思えば、学生時代の講義でネガティブフィードバックが面白いと思ったのではないかと考えています(未だにうまくできてるなと感心してしまうので)。それに加えて、実習のBSL(4~5年生)・クリニカルクラークシップ(5~6年生)のいずれも一番初めに回ったのが山形大学で内分泌や糖尿病を担当している第三内科だったことも影響があったと考えています。第三内科は内分泌グループの他に、神経内科と血液内科がありますが、私は偶然どちらも内分泌グループを回ることができました。BSLでは右も左もわからない中で高血糖高浸透圧症候群の方の症例で発表をし、クリニカルクラークシップになると、一つの症例というよりは、入院中の様々な症例を経験させていただきました。クリニカルクラークシップで回ったときには負荷試験を実際にしているところを初めて見学した記憶があります。まだ当時は解釈もしっかりできるような賢さはなかったのですが、このような偶然もあってか、糖尿病や内分泌がやりたいと自然の流れで第三内科への入局を決めました。(こっそり決めていたので6年生の12月くらいまで内分泌グループの先生に入局のお知らせをしていなかったことはこの場を持って謝らせてください。)自分の性格に合っているものは自然と見つかるんだなと言う感じです。

ただ、想定外だったのは、同期は血液内科1人、神経内科1人いたものの、内分泌はおらず、またすぐ直近の先輩が5年上の先生ということでした。そのため、3年目だとこういうところに悩むとか、4年目だとこのくらいできるようになっているなどの目安がなく、第一の目標が5年上の先生となり、どう頑張ってもすぐにその先生方のようにはなれる訳もなく、力の差を常に感じつづける毎日で、心折れそうになった時期もありました。幸い、4年目になったときにしっかりとした後輩が入局してくれたので同期のように相談する相手ができてくれ、救われた気持ちでした。

山形県は内分泌専門医を持つ医師が多くないのですが、女性は更に少なく、現在も脳外科1人、内科1人とかなりの少数派です。私は亀田亘先生から推薦いただき、専門医取得前にJWCへの参加させて頂きましたので、私が参加した当時は脳外科の先生お一人でした。ただ、JWCに参加させて頂いたものの、見下されたくないという気持ちがあったのかわかりませんが、「女性だからこうしてほしい」という気持ちはあまりなく、「女性のライフプラン」「女性のキャリアアップ」という言葉に違和感を感じるような人間で、完全にJWCには向いていないと思っていました。しかし、周りに結婚・出産する近い学年の先生や後輩ができ、またご縁もあり自分も結婚に至りようやく今後の具体的なライフプランを考えるようになりました。すでに専門医も指導医も取得した中での結婚でしたのでキャリアアップというほどの事はありませんが、自分が指導する立場になり、後輩の結婚・出産後のフォローをしていくようになると思いますので少しずつJWCから学んで行ければと考えております。

今後ともご指導、ご鞭撻頂ければ幸いです。

関東甲信越支部

阿部 清美

東京都済生会中央病院

小児科

Read More

幸せの選択と周囲の支援

阿部 清美

東京都済生会中央病院 小児科

日本内分泌学会が100周年を迎える記念の企画に、JES We Can (JWC) 活動を通して関わらせていただけることに感謝します。私は2023年より日本内分泌学会関東甲信越支部事務局長を担当させていただいたことを契機に、片井みゆき先生(政策研究大学院大学)のご推薦のもとJWC委員として活動を開始させていただきました。自身のキャリアを振り返り、今、後進の先生方に最もお伝えしたいメッセージは2つあります。「自分の幸せだと思う道(キャリアも私生活も)を信じて選択して進んでほしい」ということと、「周囲の人や環境をたくさん頼ってほしい」ということです。

私は「子どもの未来を助ける小児科医になりたい」という思いで佐賀医科大学(現佐賀大学医学部)に進学しました。在学中に指導して下さった先生方の多くは、臨床と研究を行いながら、学位取得と留学を実現されていたので、自分の思い描くキャリアもその通りになる(できる)はずと信じて疑いませんでした。そして、当時より、私が考える医師としてのキャリアプランは、ライフイベントとは全く別のものとして存在していました。例えば、「専門医を取ってから結婚出産をする」とか、逆に「出産して育児が少し落ち着いてから専門医や学位を取得する」という考え方ではなく、「医師として専門医と学位を取得して留学を経験し、その後は、専門外来を行いながら研究を続けたい」という思い描いたキャリアを主軸としながら、その間、結婚や出産のご縁があれば、どんな時期でも同時に経験したいと思っていました。

大学を卒業後、九州大学医学部小児科に入局し、同期16人と切磋琢磨しながら大学病院と関連病院で研修を行いました。医師4年目に大学病院で研修医指導とベッドコントロールを行う立場となり、井原健二先生(現大分大学医学部小児科)のご指導のもと、翌年からはサブスペシャリティを小児内分泌に決めて大学院進学も考慮していた矢先に、他大学から福岡へ国内留学していた夫との結婚が決まり、東京へ転居することになりました。この時考えたことは、「結婚したからには、できるだけ家族一緒に生活できるようにしたい。同業の夫と一緒にキャリアを形成していくには、夫の赴任先に帯同し、その帯同した先で、自分のやりたいことができるようにしたい。そのためには、専門医も学位も取得したい」ということでした。また、学生時代から抱いていた留学への希望は変わらず、同じように留学に憧れていた夫とはよく話し合っていました。

多くの症例を経験したいとの思いで成育医療研究センター内分泌代謝科の堀川玲子先生のもとを訪ね、医師5年目から内分泌専門研修を行わせていただきました。4年間の研修中に2人の子どもに恵まれ、奮闘しながらも、堀川先生のご支援と同僚の多大なる協力のもと無事に研修を終えました。9年目に慶應大学大学院へ進学と同時に医局を慶應大学医学部小児科へ変わり、長谷川奉延先生のご配慮のもと、鳴海覚志先生に直接研究のご指導をいただき、先天性甲状腺機能低下症の原因遺伝子について分子内分泌学的研究を始めました。鳴海先生から実験方法や論文の書き方、研究者とのコミュニケーションの取り方、研究に対する哲学まで教えていただけたことは私の生涯の財産です。

大学院4年終了後、助教(育児支援枠)として研究継続していた時、夫の留学先が決まりました。夫についていくだけでなく、自分も海外で研究したいという一心でラボを探していたところ、日本甲状腺学会の深田修司先生(隈病院)からUCLAのDr. Gregory Brent(内分泌学・生理学教授、アメリカ甲状腺学会 前プレジデント)のラボへかつて留学されていた小飼貴彦先生(獨協医科大学)をご紹介いただき、小飼先生にご推薦いただけたおかげでDr. Brentとの面接がかないました。多忙を極めるDr. Brentとの面接は、2016年ボストンで開催されていたENDOの学会会場で行われました。さらに、その会場でENDOに参加されていた長谷川奉延先生と、Dr. Brentとの3者面談で留学の詳細な条件も決めることができ、ついに留学が実現しました。留学先ではPIが中国人であったこともあり、主に中国から来た研究者たちと一緒に研究しましたが、彼らはみな積極的で主張も強く、競争社会で生き抜く勢いを感じました。留学先での研究は「Traumatic Brain Injuryに対する甲状腺ホルモンの作用」をin vitro、in vivoで行いました。マウスを触ったことのなかった私は、見様見真似で仕事を覚えましたが、小飼先生をはじめとする歴代日本人留学生の素晴らしい業績を基にした「日本人は細かくて真面目でよい仕事をする」というラボ同僚の潜在意識に助けられながら、3年間、多くのことを学ばせていただきました。また、苦労しながらでも現地校に3年間通った我が子たちは驚異的なスピードで英語力を身につけ、バイリンガルとして今でも世界中に友人を作っている姿に親として安堵しています。帰国後は、大学での基礎研究を継続できる病院勤務を希望し、現在まで済生会中央病院小児科に勤務しながら、週1日の研究日と週末を利用して遺伝子改変マウスを使用した研究を継続しています。

このように、自身のキャリア形成の間に、予期せぬ形で結婚や出産が重なっていくわけですが、私は、その都度、自分が行きたい道を選択するために、直接、face to faceで研修希望先の先生にお願いに行き、そしてその思いは通じてきました。ですから、若い先生方にも、ぜひ、自分が築きたいと思うキャリアを、現在の状況でどうやったら実現できるかを考え、チャレンジしてほしいと思います。また、自身だけでそのキャリアを形成しようともがくのではなく、医局内外の先生方に相談し、支援してもらえるよう頼ってほしいと思います。私は前述のように、所属医局の先生はもとより、学会を通して知り合えた先生方に教育していただき、チャンスをいただき、応援していただきました。学会の懇親会で思い切って話しかけたことが契機で、お仕事をご一緒させていただけるようになった先生もいらっしゃいます。そして、2024年日本内分泌学会でYIAをいただけたことで、日本内分泌学会の先生方にもご指導いただける機会が増え、これからまた新たなステージが始まることを感じています。さらにJWCは、私が目標とするキラキラ輝く先輩方の背中を追いかけながら、同じ悩みを共有できる同世代に励まされ、頑張り続ける目標を常に与えてくれる素晴らしい場所だと感じています。私自身、これからは、医局内外を問わず、若い先生方の力になれるよう尽力したいと考えています。いつでも、気軽にお声がけいただけると嬉しいです。ご自身の幸せの選択をしながら、一緒に日本内分泌学会も盛り上げていただけたらと思います。

2014年ENDOにて筆者口演発表直後。堀川玲子先生(左)筆者(左から2番目)鳴海覚志先生(右から2番目)長谷川泰延先生(右)

2017年Dr. Brent(左から2番目)ラボにて小飼貴彦先生(中央)筆者(右から2番目)

関東甲信越支部

鈴木 佐和子

千葉大学 大学院医学研究院

内分泌代謝・血液・老年内科学

Read More

内分泌学、JES We Canの発展を祈念して

鈴木 佐和子

千葉大学大学院医学研究院 内分泌代謝・血液・老年内科学

内分泌学と出会い、その多様性、奥深さ、美しい恒常性維持機構に魅了され、そして未知なるところに興味を惹かれました。ここでは、これまでの研究を中心に振り返ります。

今から考えると単純でしたが、横浜市立大学卒業後、千葉大学での研修医の時、性腺機能低下症の学会発表の準備過程で指導医との討論が面白く、難解で複雑なところに惹かれ専攻を内分泌学に決めました。そして疾患の病因・分子病態解析に興味を持つようになり、2005年千葉大学大学院に進学、内分泌研究室に所属し臨床研究、基礎研究を始めました。その頃子供を授かりましたが、夫や両親に支えられ、すべてが出来なくても精一杯努めればそれでよしと自分に言い聞かせていた日々でした。また出産間際まで大腸菌と格闘していた最初の基礎研究がうまくいかず、落胆を味わい、研究の難しさを痛感しました。大学院後半テーマが急きょ癌抑制遺伝子p53研究に変更となり、残りの2年間は夫が帰宅し子供が寝た後研究室に戻り研究を行いました。その中で仮説を見つけ、実証された時、これまで経験したことのない鳥肌が立つような瞬間を味わいました。このように難解な問題が解けた時の達成感を求めて、私は今も研究に携わっているのだと思います。

臨床研究では、龍野一郎先生のご指導を受け両側性大結節性副腎皮質疾患PMAH(BMAD)に出会ったことが内分泌学により深く興味を持つきっかけになりました。PMAHの臨床研究を通じて、臨床的特徴を解析し、初代培養細胞を用いたG protein coupled receptor(GPCR)依存的なコルチゾール自律産生を証明、初めての国際論文執筆と国内外での発表を経験しました。ただGPCRがなぜ発現するのか、本当にPMAHの病因なのか不明な点が多く残されていました。大学院卒業後もその病因を明らかにしたく、次世代シークエンサーを用いてPMAHの網羅的遺伝子解析を行いました。2013年にAssie博士らによって癌抑制遺伝子ARMC5の異常が報告された時は不思議と悔しさはなく、ああこれだったのか!という思いでした。その後ARMC5の作用機序を明らかとするため、蛋白結合解析を行い、ARMC5の結合分子の中にユビキチン化関連蛋白を見つけた時にようやく一つの到達点に近づいたと思いました。

大学院後半、田中知明先生の下、臨床研究と並行して始めたp53の基礎研究で、p53がグルタミン代謝の制御遺伝子Glutaminase 2(GLS2)を活性化することを見つけました。ちょうど、p53が癌抑制遺伝子だけでなく細胞内代謝も制御することが注目され始めた頃でした。更にGLS2の新しい働きを探求すべく数週間にわたり過去の論文と生理学の本を片端から読みました。そしてGLS2の代謝産物であるグルタミン酸の作用起点から、抗酸化作用とエネルギー産生という発想を得た時は夜も眠れませんでした。その後、GLS2が好気的エネルギーを産生し、その時に発生する酸化ストレスを除去する作用も有するユニークな遺伝子であることを実証し報告しました。大学院卒業後、生体内での役割を解明すべく、他の基礎研究室のご協力のもとマウス実験を立ち上げ、Gls2ノックアウトマウス(KO)を作成しました。KOで肉眼的に癌が出来るか検討しましたが100週齢までいずれの臓器にも癌は認められず半ば諦めかけていました。120週齢で検討したKOで肝癌が発症するのを見つけた時は本当に嬉しかったです。しかしその後約1年に渡り、機序解明に難渋することになります。

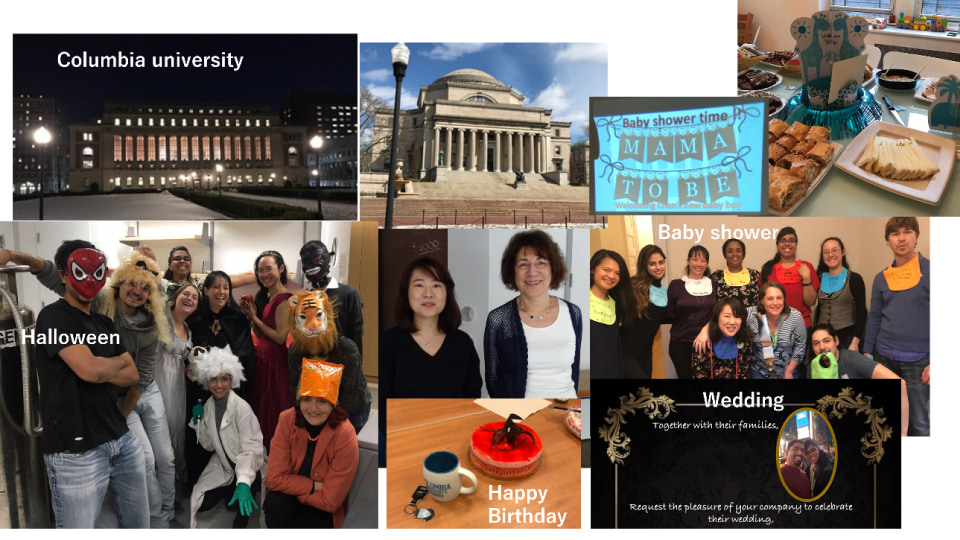

コロンビア大学留学中の思い出: baby showerに招待され、皆でビブを付けてご馳走を食べ、ゲームをして安産を祈願、Halloweenでは仮装パーティー(私はトラ)、私の誕生日にはケーキやプレゼントのサプライズ、研究同僚のweddingパーティーへの参加

2017年 国際共同研究促進のための日本学術振興会科学研究費助成事業で、米国コロンビア大学のp53研究の第一人者であるCarol Prives教授の下で研究を行う機会が得られました。渡米直後、新たな細胞死(鉄・過酸化脂質依存的細胞死)フェロトーシス研究の第一人者であるStockwell教授の講演を聞く機会があり、フェロトーシスにグルタミン酸が関与していることを知りました。直ちにPrives教授とStockwell教授に相談し、GLS2-フェロトーシスの細胞研究を始めました。留学は短期の予定でしたが、新たなフェロトーシス測定系を立ち上げるのに時間がかかり、起動に乗せるまで滞在を延長せざるを得ませんでした。帰国後も数回渡米しディスカッションを繰り返し最終的に千葉大学とコロンビア大学の共同研究として報告することが出来ました。このフェロトーシス研究との運命的な出会いが今の私の研究にも繋がっています。大学で長年ラボを構えるCarol Prives先生は敬愛する素敵な女性研究者で、上下関係なく意見をしっかりと言いあえる風通しのいいラボでした。実験から論文化までの過程やそのラボ運営方法を勉強させて頂きました。

千葉大学 内分泌代謝・血液・老年内科学の仲間たち(大学ホームページから)

帰国後、留学中もご支援いただいた横手幸太郎先生のご指導の下、内分泌診療に従事し、新たにグルタミン代謝のフェロトーシスを介した臓器連関、副腎疾患におけるフェロトーシス研究を立ち上げました。そして2023年から内分泌グループヘッドとして、多くの内分泌疾患を診て、その診療から生まれる疑問を大切に色々な視点から病態を理解していきたいと日々励んでいます。グループは内分泌学が大好きな、多様な価値観を持つ若い人達が学んでいます。自分達がやりたい、挑戦したいことがあればどんどん声を上げていく雰囲気を保ち、意見交換、意思疎通を図ることを心掛けています。私自身医療教育者として成長し、内分泌学を志す仲間が増えるよう努力していきたいと思っています。

JES We Can とのかかわりは、2019年、鈴木眞理先生が会長を務められたJWC企画でPMAHの発表をさせて頂いたのが最初でした。そして、2021年片井みゆき先生のお声掛けで、JWC関東甲信越支部協力委員、2023年委員に加わりました。片井先生には様々な場面で暖かくお気遣い、ご指導頂きました。これまで幾つかのJWC企画に参加し、若い先生方の沢山のレベルの高い臨床研究・基礎研究に接し刺激を受けました。また多くの先生方のお話を伺い、これまでの男女共同参画推進のご苦労や内分泌学発展への考え方や思いにふれることが出来ました。

男女が共に働きやすい社会を目指し、家庭生活(出産、育児、介護など)と仕事を調和、両立するための環境の整備、社会の理解が進んできていますが、まだ多くの課題が残されていると思います。身近には女性キャリアの開発推進の課題や女性医師が仕事と家庭の選択にせまられ離職してしまう「水漏れパイプ」問題などがあります。私も大学院時代に子供を授かり、どの様に両立していくか、また年齢を経てからの単身渡米留学など色々悩みました。家庭、臨床、研究の両立が難しかった頃、沢山の人々にご指導いただき、助けられてきました。また、日本学術振興会特別研究員(RPD)による3年間の育児支援を頂き、研究に専念できたことを感謝しています。家族には不自由な思いをさせました。米国から帰国後、決めたことがあります。家族の食事と子供のお弁当は必ず作ろう!これを一つのメルクマールとしバランスをとるようにしています。JWCの取り組みは自らの仕事と生活の調和の在り方を考える良い機会になると思います。また適宜ワークライフバランスを保つ上で抱えている個々人の問題点を抽出・分析し、発信していくことが今後に繋がっていくと思います。

コロンビア大学で、研究者仲間の3人目の妊娠をbaby showerで祝福し、談笑していた際、話題がアメリカの男女格差に及びました。平等化が進んでいるように見えたアメリカでも、当時は出産・育児休暇制度は州によって異なり、また人種・給料格差の問題も残っているとのことでした。glass ceilingについても様々な意見が出ました。国籍の違う人達の多様な考え方や習慣に触れ、疑問や理不尽だと思うことがあっても深く考えないようにしていた自分を恥ずかしく思いました。

2023年発表された世界経済フォーラムのグローバルジェンダーギャップ指数ランキングでは、日本は世界146ヶ国中125位、中でも政治参画、経済参画の面で低水準であり、男女格差の解消の進展は足踏み状態でした。JWCの米国内分泌学会のWEとの交流が行われているとのことですが、幅広く国際交流が進み学術分野における各国の男女共同参画や女性専門職の状況について情報交換が出来ればと期待します。そして今後更にJWCの研究活動の支援などを通して若手の先生方の参加が増え、JWCが楽しく交流し、様々な問題や悩みなども気軽に相談できる場でもあることを願っています。

JWCの益々の発展を祈念いたします。

以上私見でありますこと、長文となりましたことお許しください。

関東甲信越支部

中村 明枝

国立成育医療研究センター研究所

分子内分泌研究部

Read More

自身のキャリアを振り返ってみて

中村 明枝

国立成育医療研究センター研究所 分子内分泌研究部

私は北海道生まれ、北海道育ちの生粋の道産子です。私の小児内分泌との出会いはと聞かれると、旭川医科大学で学生だった当時、小児科教授に就任されたばかりの藤枝 憲二先生の講義を受けたところではないかと思います。当時、英語のステロイド代謝マップが記載されたプリントが講義資料として配布されたことをよく覚えております。当時、藤枝先生のことをよく存じ上げなかった私は、なぜ、小児科の授業で、このような資料が配られるのかと疑問に思った事をよく覚えております。そして、きちんと内容を理解できていたかというと甚だ疑問が残る状態でした。卒業後、北海道大学病院に入局して、関連病院で研修を行っている中で、藤枝先生の内分泌外来につく機会があり、藤枝先生と再会を果たしました。小児科の知識も少しはついた状態で、自分で内分泌疾患の患者さんを外来で診る機会もあり、初めて小児内分泌診療の面白さに気付いたのです。小児内分泌を専門にしようと決意し、北海道大学大学院に入学し、田島 敏広先生の指導の下、内分泌の研修も受ける事となりました。大学院入学当初は、最初は臨床について勉強し、その後に研究もやると良いのかなと勝手に漠然と考えていたのですが、初日からダイレクトシークエンス法を教えて貰い、衝撃を受けた事を思い出します。どうして初日からピペットを握らなければならないのかと思いつつ、臨床と並行して実験を行う日々が始まりました。研究に関しては、右も左もわからず、最初は言われるがままに実験を進めたという記憶しかありません。しかし、徐々にやっている内容を理解できる様になってからは、自分で実験系を立ち上げては失敗して、再検討してという作業を繰り返し、失敗が大半を占めましたが、実験も楽しいと思うようになりました。一方、臨床の場でも、様々な症例の患者さんの診療に携わり、臨床の醍醐味も経験する事ができました。一番忙しかったですが、一番充実した時期だったと思います。大学院を卒業後、国立成育医療研究センター研究所 分子内分泌研究部で勉強させていただく機会をいただきました。深見 真紀先生、鏡 雅代先生の元、インプリンティング疾患についての研究を通して、様々な遺伝学的解析にも携わる事ができました。ずっと、成育で仕事をしても良いと思ったのですが、北大の人手不足からSOSがあり、2017年4月より北海道大学病院に戻る事となりました。そこからは、臨床と大学業務がメインの日々が続き、大学の先生はこんなに色々な仕事をしなければならないのかと驚きました。後輩の指導もままならず、楽しかった研究も自分で手を動かす時間が確保できなくなって日常業務に忙殺される日々が続きました。しかし、2024年4月に国立成育医療研究センターに再度、働く機会を得て、現在、臨床を離れて研究をする日々となりました。

私の今までを振り返ると、自分の実力でなし得たというより、恵まれた環境で、良い出会いに恵まれ、現在があるのだとつくづく感じております。しかし、以前、「置かれた場所で咲きなさい」という書籍を読んだ際、この本の内容について色々考えさせられる事がありました。世の中の人が全員、自分が希望する環境で自分が希望する仕事をすると言う事は不可能であり、そのような状況に対して不満や不安を抱く事も多々あると思います。妊娠、出産、子育てで短時間しか仕事をできない、御家族の介護あるいはご自身の病気で思うように仕事ができない、あるいは、日々の雑用に忙殺されてしまい、本来、自分がしたいと思っている仕事に没頭できないなど、様々な状況があると思います。しかし、先ほど紹介した書籍を読んで、自分が置かれている環境を嘆き、他人をうらやむのではなく、自分の置かれた環境の中、できる限りのことを精一杯やってみるという日々を継続すれば、自ずと次の道が拓けるのではないかと思う様になりました。恵まれた環境、恵まれた出会いが多かった私が言っても説得力がないかもしれませんが、どのような「置かれた場所」でも「咲く」事はできると思います。そして、チャンスが舞い込んできた時は、時期を逃さずチャンスを捕まえると言うのも重要だと思いました。

私はしばらく臨床一辺倒だった生活から、一日中、パソコンの前で文献を検索したり、研究計画を検討したりと言う生活に様変わりしています。また、新しい場所に置かれ、今後、どうなるかわからない状況ですが、今、自分が置かれた場所で自分のできる事を少しずつ継続し、また、次の道が切り開けると信じて日々過ごしています。

こちらを読まれている先生も様々な状況の方がいらっしゃると思いますが、皆さん、今いる場所でできる事を継続していただければ、次の道が切り開かれるのではないでしょうか。皆さんと共に日本の内分泌研究の発展に貢献できる様、私も精進したいと思います。

北陸支部

山本 怜奈

金沢大学大学院

先進予防医学研究科包括的代謝内科学分野

Read More

地域枠として医師になり、内分泌・代謝内科を選択して

山本 怜奈

金沢大学大学院先進予防医学研究科 包括的代謝内科学分野

私は、金沢大学内分泌・代謝内科に所属しています。金沢大学特別枠(いわゆる地域枠)の第一期生であり、卒後は奥能登を含む県の指定した公立病院での勤務を行っており、現在は能美市立病院で勤務中です。あと数年義務年限が残っています。

卒後、大学での内科研修では全身を診るということを学びました。内分泌疾患はacromegalyや、Cushing症候群など顔貌や身体所見が診断の導入ともなる疾患が多くあります。稀な疾患も多く集まる大学で、実際の所見を目にしながら細やかな身体診察を学ぶことは貴重な経験でした。代謝内科で関わる疾患は緊急性の高いものは比較的少なく、落ち着いて考えながら診療できる点が自分の性格に合っていること、全身を診ることができる医師になりたいという思い、ホルモンの関与する疾患への興味があり、内分泌・代謝内科への入局を決めました。地方の病院に勤務する際は内科一般を担当することになりますが、診察室に入ってくる患者さんの姿を注意して拝見し、歩き方や座り方、話し方などからサルコペニアがないか、認知機能はどうか、患者さん一人一人にどのような治療が合っているのかを考えながら診療することはどの疾患にも通ずるものと思います。地域枠は1年毎の転勤が多く、患者さんとも打ち解けてきたころにお別れのご挨拶をすることが多いことは残念ですが、毎年新鮮な気持ちで外来ができるというメリットもあります。内分泌疾患はしばしば見過ごされることが多いため、初診の患者さんのみでなく定期通院している患者さんでも、引き継ぎの際は特に注意してみています。

金沢大学公衆衛生学教室では13年前から能登の志賀町との間で健康づくりに関する協定を結んでおり、住民の皆様にご協力いただき検診を行いコホート研究を進めています。私達の科でも公衆衛生学教室と連携し、データを解析することで糖尿病や脂肪肝などの生活習慣病とホルモン、インスリン抵抗性の関わりなどについて調べています。私は、卒後4年目に志賀町のコホート研究に携わる機会を頂きました。地域枠で奥能登勤務があることもあり当初は大学院や研究については消極的でしたが、解析を進めていくにつれ、さらなる学習への意欲がわき3年前に大学院進学を決めました。大学院では生活習慣病の病態を形成する遺伝因子と環境因子との相互作用について研究しています。その過程で第21回日本内分泌学会北陸支部学術集会のJES We Can企画での事前審査会で最優秀賞をいただき、学術集会で発表する機会をいただきました。それがご縁で今回、JWC100周年記念事業応援メンバーとして参加させて頂くことになりました。

私にとって妊娠、出産というイベントはかけがえのない出来事であり、経験して良かったと心から思います。ただ、多くの女性と同様、地域枠の女性医師にとってもキャリアプランを考える上では悩ましいものだと思います。石川県の地域枠では産休は義務年限に含まれますが育休期間は義務年限が延長されます。私の場合は1年毎の転勤により制度上の育休はとれませんでしたが、欠勤などで長期のお休みはいただき、復帰させていただきました。能登勤務の際には夫と同じ職場にして頂いたり、様々な面で医局、県、勤務先の先生方など多くの方々に配慮して頂き、家族の協力もありなんとか育児と仕事両方やってこられている状態です。本当に感謝しています。私の仕事に対する取り組み方は出産前後で大きく変わりました。現在も育児に奮闘する毎日ですが、仕事にも、自分にとってもプラスになるととらえ限られた時間を大切に過ごすことを心がけています。内分泌・代謝内科は女性医師が多く、金沢大学でも以前からカンファレンスを昼過ぎから開始するなど働きやすい環境を整えていただいています。周りの方々に感謝しながら、今の自分にできることを精一杯することが未来につながると信じて一日一日を過ごしています。育児に限らず、介護や健康問題など様々な事情を抱えながらも皆が生涯活躍できる環境が整うよう、今は支援を受ける立場ですが、今後は自分の経験を後輩達に還元していきたいです。

能登での勤務の翌年、育休中に令和6年能登地震がおきました。見慣れた町の変わり果てた姿が全国ニュースで流れ、地域枠の後輩や先生方が現地で奮闘する中、幼子をかかえ募金以外何もできない中での葛藤がありました。今後の能登の復興に少しでも尽力できたらと思っています。

大学での研修時に当科スタッフと

金沢大学医学系研究科 内分泌・代謝内科ホームページより引用

東海支部

小杉 理英子

静岡県立総合病院

糖尿病・内分泌代謝センター

Read More

内分泌学と遺伝学の橋渡し

小杉 理英子

静岡県立総合病院 糖尿病・内分泌代謝センター

私は、JWCの活動に2021年の秋から参加させていただいています。まだ参加後間がなく、他の先生方の後をついていくだけですが、みなさんパワフルにご活躍で、一緒に働かせていただくといつも元気をいただけます。さて本エッセイを書くにあたり、卒後20年の私に何か内分泌学を語れるものがあるのだろうか?と考え、他の先生方と少し違うところがあるとすれば、臨床遺伝専門医の資格をもっているところだろうか?と思いましたので、遺伝と内分泌についてお話しさせていただこうと思います。

私は同期の方々より数年おくれて11年目に糖尿病、内分泌専門医を取得しました。その後、次の目標をたてたいと、社会人大学院にいくか、他のサブスペシャリティを取得するか二つの選択肢を考えました。通学時間の問題もありで大学院は断念し、ではなんの資格をとろうかと考えていた矢先、内分泌内科に臨床遺伝指導医をもつ先生が当院に赴任されご指導いただける環境になりました。遺伝には興味がありましたし、きっとこれからゲノム医療の時代がくるだろうと想定し、次に取る資格は臨床遺伝専門医に決め研修を開始、2020年に専門医を取得しました。現在、遺伝診療科を担当し、普段は遺伝カウンセリングが主な業務ですが、時々自分の研究として遺伝学的検査を担当もしています。実際のカウンセリングはほとんどが内分泌と関係ない腫瘍分野ですが、遺伝の知識は実臨床でとても役に立っています。2023年には関連の法令の整備やガイドラインの改訂が進み、ゲノム医療がより近い存在になってきています。私は、この分野でもまだ駆け出しではありますが、これからは内分泌疾患の診療においても、遺伝学の知識を患者さんに還元できるよう精進したいと考えています。

私はJWCのメンバーではありますが、特に性別を考えて働いてきたことがありません。理由の一つとしては、上司の先生方が性別の枠にとらわれず、論文、海外学会などのたくさんの機会を与えて、指導をしてくださったからと考えています。もう一つの理由は、私には子供がいますが、仕事への支障がないように家族が一家総出でサポートしてくれたからです。しかしそれが故に、マンパワーが少なかった時代には、自分自身も3歳に満たない子供が2人いながらも、他の育児中の女性医師のサポート側に回らなければならないことがありました。自分の子育ては家族に丸投げし、夜間も年末年始も当番業務に追われ、睡眠時間も削る状態で、「自分や家族を犠牲にしてまで、私はいったいだれのために一生懸命働いているのだろうか」と感じながらも、「こういうことは口に出してはならない」と思い込み、当時は、理不尽な気持ちを封印していました。そのため、私は女性医師をサポートする立場の気持ちもよく分かり、一概に男女の平等を唱えられない葛藤を今も抱えています。こんな私がJWCに参加をしていいのかとおもいつつも、このような経験からの意見をいう人間が一人くらいはいてもいいのではないかとも思っています。

医学科における入学者の女性比率が4割を超え、内分泌内科にはその影響は及んでくるだろうと考えます。また男性医師もパートナーの活躍のために、あるいはシングルファーザーとして、育児にかかわる医師も増えるでしょう。しかし、このような出産や育児のハンディを持つ女性医師や育児男性医師の活躍のためには影でささえる仲間が必要です。そこに対する配慮が欠ければ、チーム医療は困難です。それは診療科全体のマイナスであり、結果患者さんのマイナスにもつながると思います。今後女性医師個々人のワークライフバランスだけではなく、診療科全体のバランスをどのように保っていくのかが重要な課題であると考えています。そしてその重要性は、内分泌学会や医療界のみならず、日本社会全体においても同様です。

東海支部

杉山 摩利子

名古屋大学 医学部附属病院

糖尿病・内分泌内科

Read More

私と内分泌

杉山 摩利子

名古屋大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科

『私と内分泌』というテーマでエッセイを、とお話をいただいた時は、皆様にお話しできるようなことがあるのかと不安に思いましたが、私のこれまでの人生を振り返る良い時間をいただけたと思っています。

昔から食べることが好きだったように思います。幼い頃は、好きなものが先に食べられてしまうと口の中まで取り返しに来る勢いだったと母に言われ、兄とのけんかの理由で思い出すのは食べ物ネタばかりです。高校生の頃に体調を崩したのをきっかけに、漠然と食事が大事であることは理解していましたが、それは身体的にも精神的にも自身の体に影響を及ぼすものと実感レベルで理解し、それと同時に食事、あるいは食事と人の仕組みとの関係に興味を持ったのが内分泌・代謝領域の学問に興味を抱いた最初だった、と思います。また常々人の体はある意味とても都合よくできてるな、と感じており、その一端をnano、picoレベルの濃度で存在するホルモンが担っている、と知った時にはホルモンってすごいなぁと思った記憶があります。

管理栄養士を目指そうと考えていましたが、人にも興味があったので結局、医学を勉強することにしました。とはいえ、大学に入ってからは部活や旅行など学業以外のことばかり一生懸命で、卒業こそしましたが、頭はからっぽ、研修先では、先生方はもちろんのこと、コメディカル、患者さんにもご指導いただきました。研修生活は充実しておりましたが、経験だけでなく知識も乏しかった私は日々に追われ、将来のことを考える余裕はありませんでした。専門に内分泌・代謝内科を選んだのは上司の吉岡修子先生の人間的な魅力が大きく、しっかり考えた記憶がありません。始めてみたら、そういえば私この分野好きだった、と呑気なものでした。そのまま流されるように大学院に入り、有馬寛先生から「肥満研究を」と一言いただいて、坂野僚一先生はじめ多くの先生方と「中枢による糖・エネルギー代謝調節機構の解明」をテーマに、肥満の基礎研究をご縁があり今日まで続けさせていただいています。臨床では、専門としている肥満、あるいは糖尿病などの代謝疾患はもちろんですが、名古屋大学は有馬寛先生はじめ当院に在籍された、あるいは、されている先生方の功績に加え、脳神経外科の先生方のお力もあり内分泌疾患、特に下垂体疾患の患者様がたくさんいらっしゃいます。希少疾患であるはずの疾患に毎週、頭を悩ませ、ぐるぐるしながら、経験豊富な先生方、新しい視点をくださる若い先生方とディスカッションすることで日々勉強し、自分が成長できたなと実感できるときは、研修医の時から変わらず純粋に嬉しく思い、専門職である覚悟とともに頑張らなければと思っています。

このような感じで私の医師人生は深くは考えず、こうなりたい、という意志というより、流れに身を任せ、ご縁があったその場で与えられた職務をがんばる、というようなスタイルです。先に書きましたが、学生時代もゆるくいたので、大学時代の友人は私が大学で基礎研究を続け、学会の仕事にも携わってると知るとびっくりしています。JWCについては、存じ上げてはいたものの、輝かしい女性の先生方の集まりであり私とはかけ離れた印象でした。ある日突然、脇昌子先生から直々にお手紙をいただき、お誘いいただいた時はびっくりして震えたことは記憶に新しいです。

JWCに思いを馳せると私たちの世代は、女性は男性よりも学会員は少ないものの、すでに多くの先輩方の働きにより「女性であること」が不利な時代ではなく、むしろ「女性であること」が有利にも働くような場面がある、そんな時代でした。JWCの仕事を通して色々なお話を伺ううちに、諸先輩方がご苦労され、道を切り開いてくださった歴史を共有させていただき、本当に良い時代になってからこの業界に入ったな、と大変ありがたく思っています。私も中堅になるにつれ先輩方から受けた恩を、良い形で次の世代につなげるにはどうしたらよいかと考えるようになりました。まだ模索中ではありますが、JWCを通して多くの様々な働き方をしている先生方の意見を学会中枢に届ける橋渡しができれば、と考えています。男性が、女性がといった性差別に限らず、その他の差別や偏見なく全ての方が自分に合った形で頑張れる、そういったところまでもうすぐ来ているように思います。

学会に所属している私たちは、程度の差こそあれ「内分泌学」が(様々な意味があると思いますが)好き、な集団であると理解しています。内分泌学を通じて人が出会い、互いに切磋琢磨し社会に貢献することの起点に学会が存在し、学会活動を通じた出会いや仕事が皆さんの幸せに通じればと素晴らしいことだと思います。学会には多くの先生方が参加され、学会への思いは様々と思いますが、全ての方に通じる「内分泌学が好き」という純粋なエネルギーが差別や偏見をなくす上でも大事なのではないかなと思います。『推し活』をされている先生方もいらっしゃるかもしれませんが、好きというエネルギーのパワーはすごいなぁと思います。この好きというパワーを得ている時、脳機能やホルモンはどう変化するのかな、と食欲(=食べ物が好き)の研究をしているせいか、つい妄想の世界に入って考えてしまいがちな私です。このような抽象的なことを考えつつとりあえず、私ができることの一つとして、私みたいな人も学会で頑張っていますよ、ということをお伝えし、こんな人もいるのだな、と思っていただければと思い書かせていただきました。

JWCはやっぱり輝かしい先生がいっぱいです。エネルギーを持って引っ張ってくださる先生方にはお恥ずかしい限りですが、私には、エッセイを書こうとしても具体的に書けるようなものがないことに気が付きました。結局のところ、この文章を書かせていただきながら、内分泌学が好き、という根本のところがあればよいか、というところに落ち着きました。こんな感じで、私はふてぶてしく、あっけらかんとしていることが多いのですが、安きに流れる弱い部分もあり、内弁慶で、発表の時は今でも緊張で震えるし、新しいことには尻込みして後押しされないと進めないことも多々あり、情けないなと思うことばかりです。それでも私を引っ張りあげ、仕事を一緒にしてくださる全ての方に感謝しつつ、ご指導いただいた方、応援してくださる方に顔向けができるようにと、今日も過ごしています。皆様、今後ともよろしくお願いいたします。

2018 ニューロサイエンスにて

学内にて集合写真

近畿支部

中島 華子

京都府立医科大学大学院医学研究科

内分泌・代謝内科学

Read More

JES We Canで活動させていただいて

中島 華子

京都府立医科大学大学院医学研究科 内分泌・代謝内科学

①私と内分泌の関わり

私が内分泌について初めてしっかり向き合った記憶があるのは、医学部5年生の学生実習で糖尿病内分泌科を回った時のことです。「電解質やホルモン値の結果から、何が隠れているか見出し、じっくり考えることが好きな人は、この科が向いているよ」と当時スタッフの先生が言っておられました。当時の私は、「手を動かす方が好きで考えるのは苦手だから、この科は私には向いてないな」と思っていたのを覚えています。

しかし、そこから数年経って、京都第二赤十字病院に在籍していた後期専攻医の時に興味深い症例をいくつか経験させていただいたのが、内分泌疾患に興味をもつきっかけでした。検査結果の解釈に迷う症例や、内分泌異常の原因が全く検討もつかない症例に直面した際に、上司の先生方が親身になって一緒に方針を考えて下さり、ご指導下さりました。電解質異常の原因を紐解いたり、目には見えないホルモン・内分泌結果の解釈の一筋縄ではいかない奥深さに惹かれましたし、教科書やガイドラインには載っていないTipsがたくさんあります。卒後12年目の今でも、学会や勉強会では毎度目から鱗がボロボロと落ち、日々勉強させて頂いています。内分泌について学べば学ぶほどまた新たな発見や学びや問いが生まれ、糖尿病内分泌領域がより好きになり、ありがたいことに今ではどっぷりと内分泌診療に携わらせて頂いています。

私が所属する京都府立医科大学の内分泌糖尿病内科では、2020年より前任の浅野麻衣先生をリーダーとして、内分泌疾患患者の実態把握と予後予測因子解明のためのコホート研究(KAMOGAWA-Eコホート研究)が発足しており、現在登録者数は600名以上に達しています。そこから診療に直結するエビデンスの創出ができたら嬉しいと思います。問いと学びを繰り返していきながらこれからも内分泌愛をどんどん深めていきたいです。

②JWCとの関わり

本学には、ワークライフバランス(WLB)支援センターみやこという、性別に関わりなく、医療従事者・研究者が仕事とプライベートで充実した人生を歩めるような環境整備のために活動する組織があります。子育て支援として、病児保育室や学内保育所の設置、つわり等の体調不良時・授乳や搾乳等に使用できる女子休養室や授乳室の設置、長期休暇期間中の学童保育制度があります。就労支援としては、フューチャー・ステップ研究員制度という出産育児介護などで研究キャリアが途切れないよう、時短勤務で研究を続けられるような働き方の選択肢があります。

私自身、大学院在学中に双子を含む3児を出産しまして、医局の先生方からのサポートには日々感謝しかありません。復帰の際には、WLB支援センターみやこで長年活躍されている牛込恵美先生にご尽力いただき巨大な双子用ベビーカーの置き場所の相談から始まり、院内保育・病児保育を使用させて頂き、とても助けていただきました。先輩先生方の実体験に基づいた必要性の高いニーズに対して、様々な制度や支援の仕組みを整備頂いているおかげで、とても働きやすい環境で家庭・臨床・研究を並行して続けられており、大変感謝しております。

そして、ご縁があって2022年度からJes We Canに参加させていただきました。歴史あるJWCについてまだまだ勉強途中ですので、今後もJWCの活動を通して見識を広げていきたいと考えています。2026年度の内分泌学会100周年の節目に携わらせていただけることをとても光栄に思います。今回の100周年企画を通して、ありがたいことに他施設のJWCメンバーの先生方と一緒に企画に関わらせていただく機会がありました。同じ内分泌領域であっても診療科や施設が違うと、働き方や病院のシステムが大きく異なることを知り、その一方で、医師生活中の様々なライフステージにおいて出くわす悩みや課題には共通するところがありました。それらを明らかにし、学会の力も借りながら解決策を見出していくお手伝いができるといいなと思っております。

③今後の期待

医師生活にはいくつものハードルがあると思いますが、私自身、子供が増える、子供が大きくなる、勤務地から遠くなるといった場合に、果たして今後も今のように働き続けられるのだろうかという漠然とした不安が常にあります。周囲の理解やサポートのおかげもあって、私の場合は、今自分にできることを続けること、そこからやりがいを得ることできており、かつ、社会と繋がっていることで安心感が得られています。将来の選択肢に悩まれている方、やりたいことと現実とのギャップや、不安に思うこととの天秤に悩んでおられる方が周りにいらっしゃれば、これまで多くの方々に助けていただいてきましたので、些細なことでもいいので、次は自分にできることをしたいと考えています。

これまでのJWCの活動や先輩方の働きかけがあってこそ、医師の働き方の多様性が認知され、認められ、皆が働きやすい社会や環境が増えているのだと思います。また、これからも、JWCの活動が、年齢・性別・生活背景を問わず、やりたいことができるような環境作りや、多様な価値観が認められるような制度作りに繋がっていくと嬉しいです。

(写真はやんちゃ盛りな子供達です。彼らの心身の健やかな成長が私の一番のモチベーションになっています。)

近畿支部

橋本 有紀子

京都医療センター小児科

Read More

スーパーウーマンでなくても

橋本 有紀子

京都医療センター小児科

京都医療センター小児科の橋本有紀子と申します。浅原哲子先生のご推薦を頂き、この度JES we can応援メンバーに加入させて頂きました。